出張授業 次世代育成オフィス(ONG)がこれまで行ってきた出張授業の一覧です。

各出張授業の詳細については、 をクリックしてください。

東京都立立川国際中等教育学校

探究活動の進め方・まとめ方>

川越先生より、「探究活動の進め方・まとめ方―超新星ニュートリノ研究を例として-」というテーマで講義がありました。今回は密にならないよう、体育館での講演となりました。探究活動とはどのような活動か、これからの社会になぜ必要なのかに始まり、テーマの設定方法や進め方、更にはレポートのまとめ方やプレゼンテーションのコツなどについて、先生ご自身が行っている超新星ニュートリノ研究を例に取り上げながら説明が行われました。

研究途中のノートの取り方やPDCAサイクルの紹介などもあり、探究活動を効果的に行っていくヒントを解説しました。

探究活動に対する心構えや研究倫理についても説明があり、探究活動を進める上で参考となる授業となりました。

川越先生による講義

講義会場の様子

神奈川県立柏陽高等学校

科学技術分野がデザインする未来

~文系×理系×○○だからできること~

川越先生より、「科学技術分野がデザインする未来」というテーマで、文系や理系の枠にとらわれない「創造性」やそのために必要なことや科学技術の役割について講義が行われました。星が最後に起こす大爆発「超新星爆発」の研究を例に、高校で教科として学んでいることが、私たちや社会とどのようなにつながっているのか、キャリアパスと合わせての紹介がありました。

星の研究を進められる中で、実際に教育や古文など、理科系以外の学問も関わっていることを聞いて、幅広い分野を学ぶことの大切さをより実感することができ、自分に「本当に関係ない」というものはないという気付きにもなりました。

川越先生によるオンライン講義

会場の様子

【依頼授業】江戸川女子中学校・高等学校

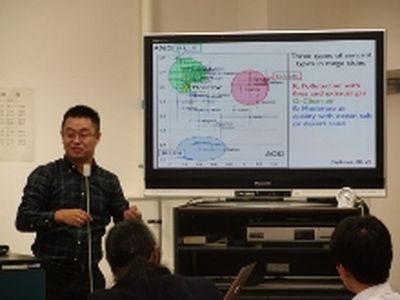

社会基盤を支えるコンクリート

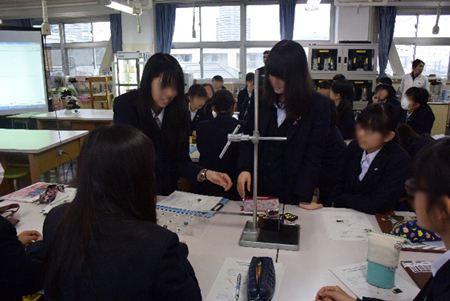

酒井先生より、コンクリートについての授業が行われました。

初めにコンクリートを構成する材料について説明があり、それらの材料からどのようにしてコンクリートができるか工程を追って解説が行われました。

次に実際に材料を使用して、セメントペースト、モルタル、コンクリートをグループに分かれて作製する演習を行いました。実際に作成を体験してみることにより、コンクリートを理解しやすく、具体的により身近に感じられるようになりました。

最後に酒井先生ご自身の研究についてや、コンクリートの最新研究の紹介、また抱えている課題などの紹介が行われました。

酒井先生による講義

作成の様子

【依頼授業】福岡県立筑紫丘高等学校

未来を描くということ

山中先生の経歴の紹介やインダストリアルデザイナーの仕事とはどのようなものかについて説明、デザインとは何かに関する講義を前半に行いました。デザインを行う上で考慮すべき多くのことを感じられる内容で、参加した高校生は非常に興味を持ちました。

後半では、デザインに実際に触れてみるワークショップを行いました。身近なモノのスケッチ実習を用いて、物を観察することの大切さとそれをいかにデザインに生かせるかについて説明がありました。先生が見本を描き示しながら説明を行い、顔や鶏を実際に描き、どういった見方をした方が良いのかといった、新たな世界の見方を知ることができる内容で、人に伝えるための絵は伝えるコツを知ればそこまで難しくないことも学びました。

山中先生による講義

講義の様子

スケッチのワークショップ

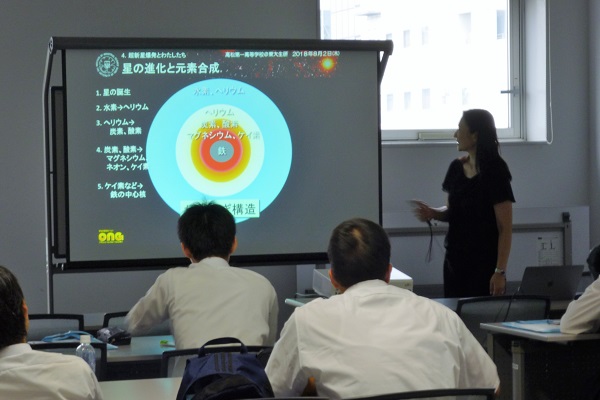

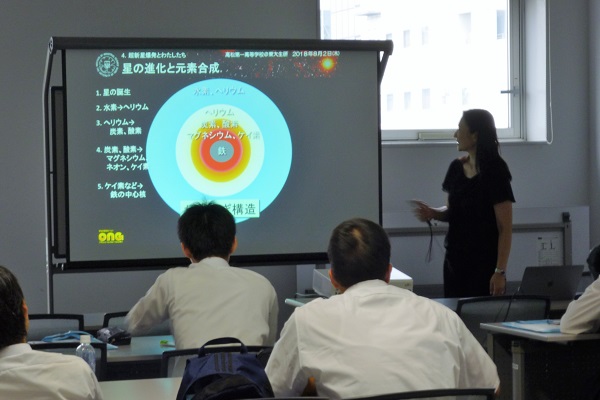

【依頼授業】香川県立観音寺第一高等学校

星の終わりを小さな“目”で見てみよう ~文系×理系×○○~

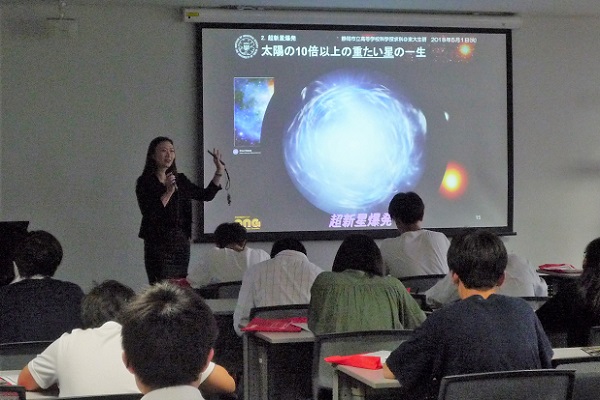

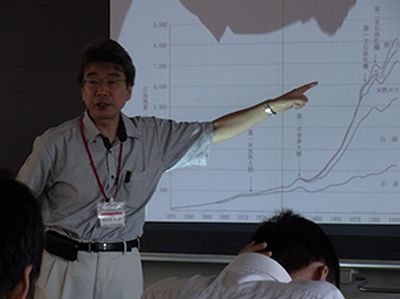

川越先生より、宇宙やこれからの社会に求められる力とは何かについて講演を行いました。初めに先生自身のキャリアパスと研究内容であるニュートリノや超新星爆発の話が行われました。

宇宙についてや星の一生について、スライドの映像とともに、解説、紹介が進められました。星の終わりはどのようになっているのか、詳しく説明が行われ、星というものについて深く考える授業でした。

宇宙と自分たちとの関連性を感じ、考察してみることで、宇宙がより身近に感じられるような内容ともなりました。参加生徒からの活発な質問が寄せられ、宇宙について深く学ぶ機会となり、またこれからの進路の考え方についてもヒントが散りばめられた授業となりました。

川越先生による講義

会場の様子

【依頼授業】群馬県立前橋女子高等学校

自動運転が変えるモビリティ社会

須田義大先生により、自動運転が変えるモビリティ社会に関する授業が行われました。

はじめに、サスティナブルな交通システムについての紹介があり、その後、現在の交通システムの説明、研究されている自動運転についての解説が行われました。工学という観点から考察する自動運転についての研究や、自動運転の目的についての解説が行われました。

現在行われている自動運転の実証実験の動画を紹介され、安全な運行を目指し、日々進化している自動運転の研究が実際にどのようなものかを解説しました。自動運転をより深く感じられる授業となりました。

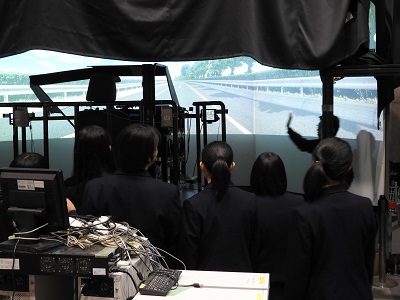

研究室見学ではドライビングシュミレーターの体験を行いました。実験室の様子に圧倒されながら、興味深そうにシュミレーターの操縦に参加する様子が見られました。

須田先生による講義

ドライビングシュミレーターの操作の説明

埼玉県立浦和第一女子高等学校

生活を支える蓄電池の科学

八木先生より、蓄電池に関する講義と実験が行われました。講義最初には、コンセントやリチウムイオン電池にまつわる日常に役立つ知識をクイズ形式で生徒と交流しながら紹介しました。

続いて、蓄電池の研究開発の歴史・蓄電池の動作原理を紹介した後、本年ノーベル化学賞を受賞したリチウムイオン電池の秀でている点について、具体的に解説しました。

実験では、金属板を介して人間をつなげることでLEDを光らせたり、オルゴールを鳴らす実験を行い、人間が電池になることを体感してもらいました。金属板の握り方などで、LEDの光り方やオルゴールの音の鳴り方に変化が見られることの考察もでき、蓄電池について体験できる授業となりました。

八木先生による講義風景

実験に取り組む生徒たち

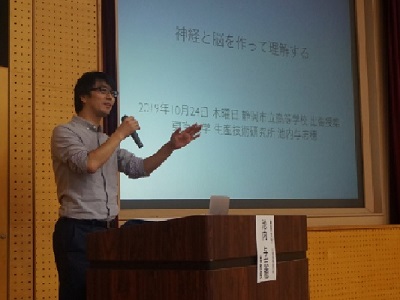

静岡市立高等学校

神経と脳を作って理解する

池内先生より、神経と脳について講義が行われました。研究に関する生物学の基礎知識、ご自身の研究紹介、これからの研究の展望などについてなど解説されました。

脳・神経、細胞の役割や形状のおもしろさについて伝えていただきました。また、わからないことが多く、研究対象に魅力的な脳の研究について、発想の自由さと、無知の領域だからこその無限の可能性を秘めていることなど、研究の醍醐味を話していただきました。

科目として現在学んでいる科目が、身近なところでどのように応用されているのか、応用できる可能性があるかなど、学んでいることがその先にどのようにつながるか理解しやすく、今後の探求についても視野を広げられる内容でした。

科学技術の果たす役割についての話もあり、文理を超えた力が重要となる科学技術分野の最先端の研究活動や将来像について、また最新の工学研究で何がしたいのかを考える良い機会となりました。

池内先生による講義

講義会場の様子

鎌倉女学院高等学校

科学技術分野がデザインする未来

~文系×理系×○○だからできること~

川越先生より、「科学技術分野がデザインする未来」というテーマで、21世紀をどのように生きていくのか、これからの社会に求められる力とは何かについて講演を行いました。

初めに先生自身のキャリアパスと研究内容であるニュートリノや超新星爆発の話が行われました。宇宙の壮大さを感じ、天文学の魅力を感じる内容となりました。その後、科学技術の未来についての話が行われ、創造性の大切さや好奇心を持って、幅広く勉強する学ぶことの重要性を感じるきっかけとなりました。

勉強や研究について多くの視点を得る機会となりました。

川越先生による講義

会場の様子

田園調布学園中等部・高等部

量子力学の心

志村先生より、応用物理学についての授業が行われました。小さく目に見えない電子が持っている性質を考える授業でした。

「この事象が発生したら必ずこうなる」という世界のことだけを参加者は学んでいたので、ナノの世界では物事は確率でしか決まらない、ということがとても新鮮に感じられました。

光の中の電子の粒1つを見るだけでも、光として見るのとは違った現象に見えることを体験し、普段考えないような視点を持って考えていくことの重要さを知ることができました。

物理を使って様々な事象を証明していく面白さ、また、探究に奥深さや魅力を感じ、視野が広がる授業となりました。

志村先生による講義

講義の様子

群馬県立前橋高等学校

半導体の結晶をつくる

小林先生より半導体についての授業が行われました。半導体の結晶とは何か、半導体をどのように作るのか、半導体結晶はどの部分に使われているのか、などを簡単な実演や工作を交えながら解説しました。

初めに半導体の仕組みや使用材料の解説、社会との関わりなどについて詳しく解説しました。続いて、結晶づくりの実習を行いました。独創的な半導体を作るのに熱中しながら、半導体の構成物質や仕組みなどを学ぶことができる内容でした。

半導体が自分たちの生活に身近なものであり、半導体生産の発達で生活が格段に便利になったことを知ることができる講義となりました。

小林先生による講義

工作の様子

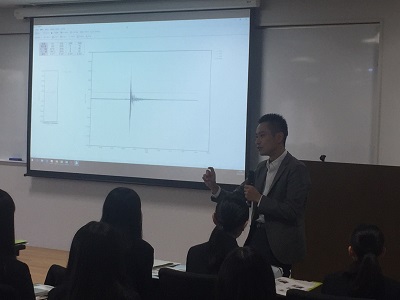

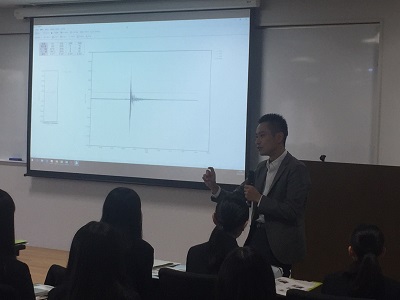

石川県立金沢泉丘高等学校

原子レベルシミュレーションで見る材料の変形と破壊のメカニズム

梅野先生より破壊力学について、ご専門であるシミュレーションの授業が行われました。破壊の様子については、シミュレーションを行うことでメカニズムを視覚化でき、原子レベルで破壊を捉えられるため、その様子を実際に披露し解説を行いました。

簡単な実験を取り入れたこともあり、実際に亀裂が存在することで破壊に大きな影響があることを体感できる内容となりました。

自然現象を数式化してモデリングするシミュレーションの基本を学ぶこともできました。

梅野先生の講義を通して、専門的な研究の内容も伝えていただけたので、学習の意欲が高まる講義となりました。

梅野先生による講義

講義会場の様子

【依頼授業】静岡県立三島北高等学校

夢を紡ぎ 未来を織りなす 科学技術

大島先生より、「夢を紡ぎ 未来を織りなす 科学技術」が行われました。大島先生の研究分野であるバイオ・マクロ流体工学について、工学と医療の融合である血管のモデリングや脳動脈瘤のシミュレーション例など、スライド画像を使いながら分かりやすく解説されました。医学と工学のつながりについて認識できる内容となりました。

科目として現在学んでいる数学が、身近なところでどのように応用されているのか、応用できる可能性があるかなども含め、今後の探求についても視野を広げられる内容でした。

科学技術の果たす役割についての話もあり、文理を超えた力が重要となる科学技術分野の最先端の研究活動や将来像について考える機会となりました。

大島先生による講義

講演会場の様子

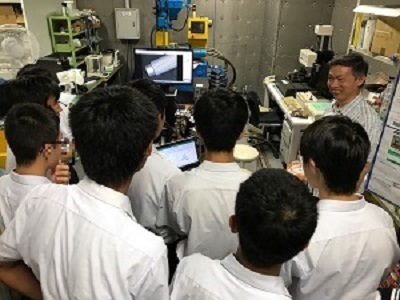

鳥取県立鳥取東高等学校

複合原子層: 切る・はる・ひねるで拓く物性科学

町田友樹先生により、複合原子層に関する授業が行われました。

「グラフェンとは何か?」からはじまり、複合原子層の応用研究について分かりやすく説明が行われました。授業の中でグラフェンを実際に作成し、顕微鏡で観察する実習が行われました。

普段の授業内容とは異なる実習が含まれた体験的な内容に生徒の好奇心も刺激されたようです。

町田先生より、生徒の研究活動への具体的なアドバイスも伺うことができ、学習意欲と進路意欲の向上につながりました。

町田先生による講義

実演を行う町田先生

千葉市立稲毛高等学校附属中学校

血流の流れを調べてみよう

大島先生より、血管の流れのシミュレーションについて、大島先生が現在取り組んでいる研究の話も交えて講義が行われました。

医療現場で実際の手技を行う前に、血流の流れをシミュレーションする技術やメリット、将来性などについての内容です。

脳の血管の3Dプリンタ血管モデルを実際に示して観察を行いました。また、『シミュレーション』科学を考える上で重要な手法であることを解説し、医療と工学といった違う分野の研究が協力していることを伝えました。

脳梗塞や血栓など、中学生ではイメージが難しい内容でしたが、最先端の研究の一端を知ることができ、参加者の今後の研究活動について視野が広がる授業となりました。

大島先生による講義

質問する参加者

星美学園中学校高等学校

生活を支える畜電池の科学

八木先生より、蓄電池に関する講義と実験が行われました。

まず、コンセントやスマートフォンなどの身近な題材を取り上げ、リチウムイオン電池が生活を支えていることの説明がありました。

続いて、蓄電池の研究開発の歴史を紹介があり、蓄電池の仕組みについての解説や電池の電圧が生じる仕組みを分かりやすく説明しました。

後半の実験では、異なる種類の金属間の電位差の測定と、手つなぎ電池でオルゴールを鳴らしたり、LEDを光らせる実験が行われました。

参加者が興味を引き付けられる内容で、身近な現象と理科の知識が結びつく、有意義な時間となりました。

八木先生による講義

実験に取り組む生徒たち

東京都立立川国際中等教育学校

探究活動の進め方・まとめ方

川越先生より、「探究活動の進め方・まとめ方」について講義がありました。

探究活動とはどのような活動か、なぜ必要なのかに始まり、テーマの設定方法や進め方、更にはプレゼンテーションのコツなどについて、

先生ご自身が行っている超新星ニュートリノを研究例に取り上げながら説明が行われました。

研究途中のノートの取り方、PDCAサイクルの紹介などもあり、探究活動を効果的に行っていくヒントを解説しました。

探究活動に対する心構えや研究倫理についても説明があり、探究活動を進める上で参考となる授業となりました。

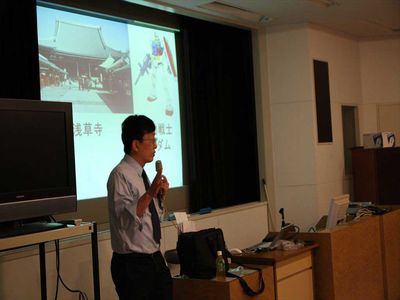

川越先生による講義

講義会場の様子

【依頼授業】静岡市立高等学校

星の終わりをソウゾウしてみよう~文系×理系×○○~

川越先生より、「星の終わりをソウゾウしてみよう」というテーマで講義がありました。

ご自身の高校時代の話も織り交ぜながら、先生が研究されている星の最後についてを中心に宇宙について講義を行い、星間空間に思いを馳せる授業でした。

研究活動についての話も行われ、文系や理系の枠にとらわれない領域が必要で、宇宙に限らず科学技術の今後にも自由な発想は大切になってくる点などを紹介しました。高校で教科として学んでいることが、将来どのようなことにつながっているのか具体的に知ることもでき、学ぶことへの興味や関心が高まり、科学の抱える課題や今後を考える機会となりました。

川越先生による講義

講義会場の様子

群馬県立中央中等教育学校

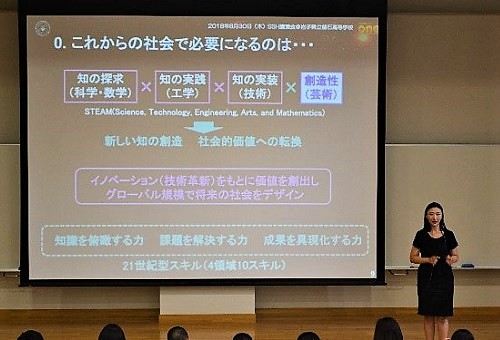

イノベーションと創造~文系×理系×〇〇だからできること~

川越先生より、「イノベーションと創造」について、講義が行われました。イノベーション(技術革新)をもとに、価値を創出し、グローバル規模で将来の社会をデザインするスキルとは何かについて、現在および将来の社会情勢を説明しながら、話を進めていきました。

文系、理系を横断するような、分野にとらわれない探求を必要とする問題について、どのような形で対応できるかについて説明がありました。自身の研究を話題にしながら、研究・探求活動について紹介が行われました。

将来へ向けて、自分で考え、社会をデザインし創造することの大事さについて考える機会になりました。

川越先生による講義

熱心に講義を聞く生徒たち

【依頼授業】江戸川女子中学校・高等学校

毛細血管の仕組みとはたらき

松永先生より、「毛細血管の仕組みとはたらき」というテーマの下、血管について講義が行われました。

はじめに、毛細血管スコープを使用して生徒の指先の毛細血管を観察しました。次に、毛細血管の役割とそのメカニズム・凡例について、具体的に最新研究を交えた恒温動物と変温動物の血管の違いなどを紹介しました。さらに、指先を氷水で冷やした後の毛細血管の観察が行われました。

講義の後半では、ゴースト血管がもたらす悪影響とその予防について解説が行われ、研究室で取り組んでいる研究について紹介が行われました。

開始時には緊張気味な生徒たちでしたが、毛細血管の観察を行ううちに、講義に引き込まれていきました。

松永先生による講義

毛細血管スコープを用いた血管観察

【依頼授業】群馬県立前橋女子高等学校

音響工学:音の心理と技術の接点

坂本先生より、音響工学に関する講義が行われました。はじめに、音の基本的な現象と聞こえ方、吸音・遮音の重要性の紹介がありました。音の物理・心理現象というテーマについて、生徒たちは真剣に講義に聞き入っていました。

質問の時間には、多数の質問が寄せられ、積極的に講義に参加していました。

研究室見学では無響室を訪れて、さまざまな場所の音環境を再現するデモンストレーションを見学しました。普段経験しない環境であり、驚く様子や興味深そうにデモンストレーションに参加する様子が見られました。

博士課程の大学院生と話す機会も設けられ、学生生活に関する生の声を聞ける貴重な時間となりました。

坂本先生による講義

無響室見学の様子

生徒からの質問に答える坂本先生

学生生活に興味津々の生徒たち

茨城中学校・高等学校

スマホ・ゲーム機を支える半導体テクノロジー

~ナノメートルの世界を覗いてみよう~

小林先生より、「スマホ・ゲーム機を支える半導体テクノロジー」というテーマの下、講義が行われました。

はじめに、身の回りのどのようなところに半導体が使われているか、クイズ形式にして説明が行われました。

続いて、半導体とはそもそもどういったもので、いかなる機能を備えているかについて説明がありました。実物のクリーン着を着用して、半導体の製造工程について、大学施設の写真を用いながら、半導体デバイスが作られる工程がいかに洗練されたものなのかについて解説されました。

最後に現状の研究課題であるプロセスの微細化に関する諸問題について、研究室で取り組んでいる、ばらつき抑制手法やナノワイヤ型トランジスタなどの研究紹介がありました。

小林先生による講義

クリーン着を着用しての講義

愛媛県立宇和島東高等学校

夢を紡ぎ 未来を織りなす 科学技術

大島先生より、「夢を紡ぎ 未来を織りなす 科学技術」のテーマの下、講義が行われました。

はじめに、科学技術の果たす役割、研究の変遷、科学技術の未来、自身の研究分野であるバイオ・マクロ流体工学について話があり、続いて、工学と医療の融合である医療画像からの血管のモデリングや脳動脈瘤のシミュレーション例など、スライド画像を使いながら、分かりやすく解説されました。

その後、生徒からの質問に大島先生が答えるという形式で座談会を実施しました。講演に関する質問や科学に関する質問など、あっという間に過ぎてしまうほど、生徒からの質問が途切れず、大変有意義な時間となりました。

大島先生による講義

講演会場の様子

座談会で質問する生徒

座談会の様子

鎌倉女学院高等学校

科学技術分野が切り拓く未来

~文系×理系×○○だからできること~

川越先生より、「科学技術分野が切り拓く未来」というテーマの下、高校生に進路について参考となるように、自身の研究紹介や将来の研究について講義が行われました。

前半は先生自身のキャリアパスと研究内容であるニュートリノや超新星爆発の説明が行われました。現在、高校で習っている内容に合わせて説明し、後半は科学の将来や社会との繋がりについて説明が行われました。

21世紀をどのように生きていくのか、これからの社会に求められる力とは何かについて考える、また研究者としての生き方や面白さが伝わる講義となりました。

川越先生による講義

講義に耳を傾ける生徒たち

田園調布学園中等部・高等部

ホログラフィー:3次元画像の不思議と光の回折

志村先生より、ホログラフィーの原理を理解してもらうことを通して、光の回折について理解を深めてもらう趣旨で講義が行われました。

はじめに、天狗の面が浮かび上がるホログラムを用いた実演を行い、ホログラフィーを身近に感じてもらいました。

ホログラフィーではどのようにして三次元情報を記録され、再生が行われるのか、普段目にする写真との比較を挟みながら、説明が行われました。

また、ホログラフィーの仕組みを理解するうえで重要となる光の干渉や屈折について、身近な現象との関わりにも触れながら、直感的なイメージに基づく解説が行われました。

ホログラフィーを通して、光が見せるさまざまな現象について触れることができる時間となりました。

ホログラムを用いて実演する志村先生

熱心に聞き入る生徒たち

埼玉県立所沢北高等学校

コンクリート分野の最新研究

酒井先生より、コンクリートがどんな場所で使われているのか、どんな材料から構成され、どのように作られるのかといった講義が行われました。

実験では、生徒たちにセメントと水を混ぜてもらい、セメントペーストを作る体験をしてもらいました。

初めて触る材料に興奮している様子で、コンクリートが元々はドロドロの状態であることを知って、なぜ固まるのだろうという疑問や発見が生まれました。

授業の後半では、研究室での研究テーマも交えながら、産業廃棄物としてのコンクリートが抱えるリサイクルの問題、今日の社会の中でインフラの点検が重要なテーマとして認識されていることなどの説明が行われました。

酒井先生による講義

講義に耳を傾ける生徒たち

コンクリート作成の様子

酒井先生に質問を投げかける生徒

埼玉県立浦和第一女子高等学校

未来材料:チタン・レアメタル

岡部先生より、チタン・レアメタルについて、講義が行われました。はじめに、レアメタルとは何かから始まり、レアメタルにはどのような種類があるのか、どのような場面で使われているのか、現物に触れてもらいながら説明が行われました。高校生は普段目にする機会のない金属の説明を興味深く聞いていました。

Ti–Ni(チタン-ニッケル)合金製の形状記憶合金を用いた実験も行われ、実物を前に、積極的に実験に取り組んでいました。

実際に鉱山や製錬の現場に訪れた際の写真や経験談を交えながら、採掘や製錬に伴う廃棄物の問題についても議論が行われ、多角的に金属(レアメタル)を考える講義となりました。

岡部先生による講義

現物に触れて感触を確かめる生徒たち

【依頼授業】有明工業高等専門学校

微細な世界に触れてみよう

土屋先生より、ナノ・マイクロスケールの加工技術やその応用について、講義が行われました。はじめに、身近なものを例に、目に見えないスケールの世界の中でも10μm程度の花粉から0.1nm程度の原子まで様々な大きさのものがあることの説明がありました。

また、1mmの家の模型の組み立てや、ヒトの卵への針の注入などの具体的な微小加工技術の解説が行われました。研究活動をする目的や研究に必要な心構えについての話も織り込まれ、面白いと思って追求する心が一番大切だという話は、今後、研究に取り組むうえでとても参考になったようです。

研究室見学では、マイクロハンドリングシステムで1mmの星の砂をつかむ体験や、小型プレス機を使う体験をしました。学生たちは普段触れないマイクロの世界に興味を持って熱心に話に耳を傾けていました。

講義に耳を傾ける学生たち

研究室で実際に体験する生徒たち

岩手県立釜石高等学校

研究の進め方

川越先生より、「研究の進め方」について、講義が行われました。まず、なぜ今、課題研究を行うのかということについて、急激に変化する現代社会に必要とされる力、21世紀型のスキルの紹介など、同校で行っているSSHの活動とも絡めながらの話がありました。

続いて、研究の進め方として、テーマをどのようにして決めるのか、PDCAサイクルの重要性、仮説を立てることの大切さなどの説明がありました。また、研究をまとめる上で大事なことや、ノートの書き方、どのようなことに気を付ければ良いかなどについても触れられていました。

最後に、自身の超新星爆発に関する研究の内容を踏まえ、より具体的に研究テーマの考え方や面白さの説明があり、今後の課題研究に向けて、有意義な時間となったようです。

川越先生による講義

自身の経験を踏まえて話す川越先生

【依頼授業】愛知県立豊田西高等学校

微細な世界に触れてみよう

土屋先生より、ナノ・マイクロスケールの加工組立技術や、微細医療デバイスについて、講義が行われました。科学・研究とは何かという身近でかつ根本的な疑問にもスポットを当てた内容で、生徒たちを引き込んでいきました。また、話の節々に「これからの自分たちがどのように学問に向き合っていくのか」のヒントがたくさん散りばめられており、勉学に対する姿勢を考えるきっかけとなったようです。

研究室見学では、マイクロハンドリングシステムで、実際に小さい星の砂を掴んでもらう体験、マイクロスケール模型の見学を行いました。直前の講義もあってか、生徒たちはマイクロの世界に興味津々で、いつまでも装置に触りたいという意欲のある声を多数いただきました。

これから自分がどのように学問に向き合っていくのかを掴んだのか、大変充実した時間となりました。

土屋先生による講義

土屋先生との質疑応答の様子

研究室見学の様子

真剣に実験に取り組む生徒たち

【依頼授業】静岡県立三島北高等学校

地球水循環と気候 ~水の同位体からわかる過去と現在そして将来~

芳村先生より、水の安定同位体について、講義が行われました。雨の起源を調べて、気候変動の原因を特定するといった研究の具体例を説明したり、最新の観測技術や全球地下水モデリングなどの解説も行われました。

講義の最後には、研究とは何か、高校の勉強との違い、その面白さや大変さなど、普段接することのない研究の世界がどういったものであるかについて紹介が行われました。

普段聞く機会のない先端的な内容であったことや、高校で教わるような基礎的な物理法則が研究に応用されている事例を紹介したこともあり、勉強と研究とのつながりを知ることができ、刺激を受ける講義となりました。

芳村先生による講義

研究室OGの吉田奈津妃さんによる研究紹介

【依頼授業】香川県立高松第一高等学校

超新星ニュートリノから工学リテラシーまで

川越先生より、大質量星の最後の姿である超新星爆発やニュートリノの性質、超新星ニュートリノ研究について講義がありました。科学技術と社会との関係や、文系・理系を問わず、今後の社会を生き抜くために必要なスキルとは何か、そのために今、何をしたら良いのか、ということについての説明もありました。

講義後は、キャンパス内を散策しながら本所についての話もあり、今後の高校生活において役立つ、科学への興味・関心が高まる有意義な講義となりました。

川越先生による講義

講義に耳を傾ける生徒たち

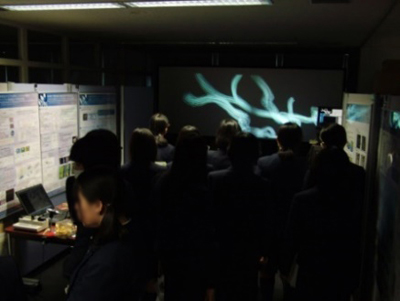

【依頼授業】広尾学園中学校・高等学校

海中ロボット

巻先生より、日本および世界で利用されている「海中ロボット」をテーマとした講義が行われました。

講義の前半は、なぜ海中ロボットが必要とされているのか、具体的にどんな技術が利用されており、どのような課題が残されているのか、今後の展望等についての説明がありました。

講義の後半は、研究室を見学し、講義で取り扱ったロボットを実際に水中で動かすデモンストレーションが行われました。

中学生・高校生には多少難しい講義内容だったようですが、実際にロボットが水中で動作することは面白く、生徒たちの関心を引いていたようで、最後には質疑応答も活発に行われました。

巻先生による講義

海中ロボットを用いたデモンストレーション見学

芝浦工業大学柏高等学校

研究活動とは? ~課題設定から研究遂行・成果発表まで~

北澤先生より、研究を行ううえで必要となる手順や、意識すべきことについて、講義が行われました。

研究活動のPDCAである、仮説の構築(P)、検証(D)、評価(C)、改善・発表(A)のそれぞれのステップにおいて意識すべきことを、自身の研究室の研究テーマの1つである、WHzerの研究を例に挙げながら、高校生にも理解しやすいようにかみ砕いて説明されました。

また、研究倫理についての話にも触れて、研究活動の基礎となる心構えを一通り網羅した講義となりました。

生徒たちは課題研究を行っていくうえでの研究について具体的なイメージを掴もうと、熱心に耳を傾けて、講義に参加していました。

自身の研究を例に研究活動について説明する北澤先生

星美学園高等学校

研究活動とは?‐超新星ニュートリノ研究を例として‐

川越先生より、生徒たちの課題研究に向けて、課題の設定方法や研究の進め方について講義が行われました。はじめに、プレゼンテーションのコツやレポートと感想文の違い、研究倫理などについての説明がありました。続いて、自身の研究を例として、答えが決まっていない事柄について、何を課題として、どのように解決していくかといった研究の流れについて説明がありました。

最後に、課題研究に向けて、研究に対する心構えや取り組み方について説明があり、課題研究を進めていく生徒たちにとって有意義な講義となりました。

川越先生による講義

熱心に聞き入る生徒たち

宮崎県立宮崎西高等学校

人間を超える高速ロボット

山川先生より、「人間を超える高速ロボット」という演題で、最近のロボット研究について講演が行われました。

画像処理能力を備えた高速多指ロボットハンドでの「じゃんけん」「生卵キャッチ」「高速ドリブル」「片手紐結び」など、実演映像を用いて説明が行われました。

丁寧な説明と興味・関心の高まる動画やスライドが多く使われたこともあり、参加者は高速ロボットに高い関心を示し、さらなる可能性や汎用性を感じたようです。

最先端の技術や研究、またグローバルな視点での物事の考え方についても交えての話だったため、、将来、研究職や最先端分野、世界を視野に入れた分野等を目指す生徒には大変参考となる講演になりました。

山川先生による講義

500名以上の生徒を前に講演する山川先生

石川県立金沢泉丘高等学校

大学准教授のおしごと ~原子と電子を観る、知る、はかる~

溝口先生より、高校1年生に向けて「大学准教授のおしごと」についての講義が行われました。

講義は「科学者は研究者としての面以外にも、多面的な資質が必要である」という話から始まり、これについてかみ砕いて説明を行ったため、生徒たちは具体的な科学者(大学教員)の仕事・生活のイメージがついたようです。

その後、今までの勘と経験による研究開発から、今後は情報科学を駆使した集中的で効率の良い研究手法が主流になってくること、これからの時代は誰かに依存することなく、自分の力を磨き、後悔しない進路選択をすることが大切であるなどの話があり、生徒たちにとって大変刺激を受ける講義となりました。

溝口先生に質問をする生徒たち

講義に耳を傾ける生徒たち

【依頼授業】静岡市立高等学校

超新星ニュートリノから工学リテラシーまで

川越先生より、大質量星の最後の姿である超新星爆発やニュートリノの性質、超新星ニュートリノ研究について紹介がありました。科学技術と社会との関係や、どのようにして現在に至ったのかといった、自身のキャリアパスについても触れました。

また、文系・理系を問わず、今後の社会を生き抜くために必要なスキルとは何か、そのために今、何をしたら良いのか、ということについての話もありました。

今後の高校生活や大学進学後において役立つ、課題研究を進めていく生徒たちにとって、興味深い講義となりました。

川越先生による講義

積極的に講義に参加する生徒たち

川越先生に質問を投げかける生徒

宮城県仙台第一高等学校

「先端科学技術分野で期待されていること」

~文系も理系も男性も女性も輝く社会を目指して~

大島先生より女性科学者としての経験や自身の研究を踏まえながら、先端技術の研究に期待されていることとはどのようなことかについて講義が行われました。

大学・大学院で何を学ぶのか、何を目指して研究に向かっていくのか、研究者として進む上での課題や期待されていること、各局面で考えたことなどについて、実体験を踏まえた話が展開されました。

文系・理系など問わず、今後社会を生き抜くために必要なスキルとは何か、輝く社会を目指すために必要なスキルとは何かについても話がおよび、これから未来を切り開いていく高校1年生にとって興味深く、刺激される講演となりました。

実際に研究に従事している科学者の話を聞き、科学研究に対する意欲が高まる内容となりました。

大島先生による講義

講義に耳を傾ける生徒たち

群馬県立高崎高等学校

ものづくりのための材料モデリングとコンピュータシミュレーション

梅野先生より、最先端のシミュレーションについての講義が行われました。数理モデルの考え方、実例を学んだ後、シミュレーション科学における活用事例についての紹介が行われました。

ものづくりに使われている材料モデルとシミュレーションについて、原子シミュレーションを例にした解説では、原子シミュレーションを材料強度のシミュレーションに活用することで、より優れた材料の開発の実現につながることの説明がありました。

シミュレーションの現状や、これからの展望と共に、問題点や課題などにも触れ、シミュレーションについて深く考えられる内容となりました。参加した生徒たちは、シミュレーション科学の最先端に触れ、モデリングやシミュレーションに対する興味関心が高まったようです。

梅野先生による講義

講義に参加する生徒たち

質問を投げかける

教諭

中島康彦氏

教員の声

出張講義ではモデリングやシミュレーションの基本から、シミュレーションの応用事例や最先端の研究事例について講義していただきました。生徒はシミュレーション科学の世界を知ることで、興味関心が増したようで、生徒の中には課題研究でも一端を活用したいと考える者が現れるなど、大きな成果が上がりました。

埼玉県東松山市教育委員会 「夢with Science」

未来材料:チタン・レアメタル

東松山市出身の梶田隆章教授のノーベル物理学賞受賞を記念し、同教授に続く人材育成のきっかけとすることを目的に企画された講演会にて、市内の全中学2年生約700名を相手にレアメタルについての講演を行いました。

はじめに、夢の材料チタンをはじめとするレアメタルの現状や将来性について解説が行われました。続いて、レアメタルの代表格であるチタンとニッケルの合金の輪をまっすぐに伸ばした後、50度のお湯の中に入れるともとの形に戻る「形状記憶合金」についての実験があり、各校代表生徒が登壇し、実際に体験しました。

レアメタルの重要性や、将来の科学者になりうる中学生へ向けての夢についての話などを通じて、科学への興味・関心が高まった講演会となりました。

講義冒頭の様子

岡部先生による講義

代表して実験を行う生徒たち

「夢 with Science」

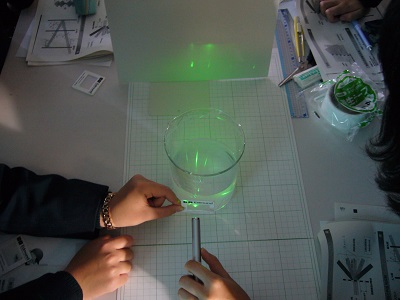

埼玉県立浦和第一女子高等学校

最先端の光学機器

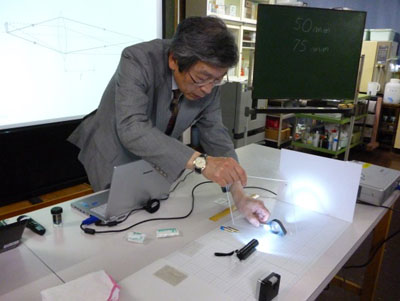

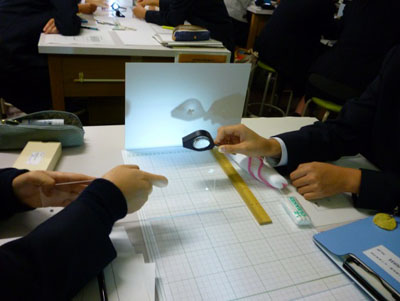

菅谷先生より、最先端の光学機器に関する授業が行われました。光学をテーマとして、その原理や応用までを理解できるよう、実験を中心として工夫された内容で行われました。

実験は、レンズの結像、回折、偏光について学べる内容でした。

実際に手を動かしながら、虹ができる原理を探ったり、結像を作ったり、回折を観察したりするなど、楽しみながら科学が身近に感じられたようです。

レンズの結像では、人間の近視やカメラ、回折では分光、偏光では半導体製造における応用など、産業や日常生活での応用についても解説があったので、単なる知識ではなく、実感に結びついた内容になりました。

菅谷先生による講義

実験の様子

回折格子を覗く生徒たち

分光についての解説

群馬県立桐生高等学校

科学技術研究におけるフロンティア開拓とは ~課題設定・研究遂行・成果発表~

群馬県立桐生高校にて、課題研究における課題設定の難しさ、および課題の設定方法に関する講演が行われました。

高等学校や大学受験では、答えが決まっている事柄を学ぶ機会が多いですが、社会に出ると“何を課題と設定すべきか”から考える必要があります。

失敗を重ねながらも、研究し続けることで扉が開いたとの石井先生ご自身の体験談が披露され、失敗を重ねながら挑み続けることの重要性を感じ取った様子でした。

各学年に応じて課題研究を実践している生徒たちにとって、今後の高校生活や大学進学後において役立つ、有意義な講演となりました。

石井先生による講義

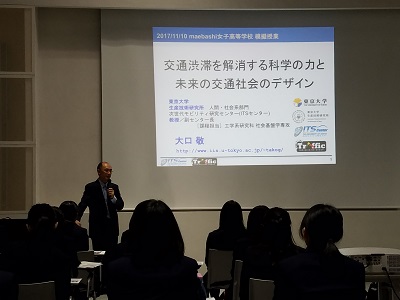

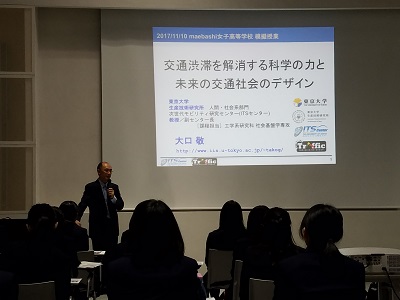

【依頼授業】群馬県立前橋女子高等学校

交通渋滞を解消する科学の力と未来の交通社会のデザイン

大口先生による「交通工学」に関する授業が行われました。

授業では、大口先生の経歴や人生観を交えながら、専門の交通工学について講演されました。交通工学の概要を基礎から最先端のテーマまで、さまざまな事例や研究についての説明がありました。動画を用いたり、わかりやすい例を挙げたりしながらの解説のため、高校生にとって交通工学の分野が身近に感じられるような時間となりました。

講義後に行われた大口研究室見学や大学院生との対談を通しても、研究や大学での生活などについて深く知り、進路選択の参考となる授業で、来所された高校生は興味深そうに授業に参加していました。

大口先生による講義

講義の様子

大学院生との交流会

教諭

小林大祐氏

教員の声

交通流のシミュレーションや、渋滞が発生しやすいボトルネック、渋滞解消法や安全走行について研究する交通工学についての講義をしていただきました。さらに研究室の紹介や大学院生と交流する時間も設定していただき生徒の学習意欲の向上、進路決定に向け、貴重な体験となりました。大口先生がおっしゃっていた「学問」は「楽しむ」ものという言葉は特に印象的でした。茨城中学校・高等学校

超分子化学の最前線

南先生より「超分子化学の最前線」に関する授業が行われました。はじめに「研究」と「社会」との関連について説明があり、続いて、超分子化学分野の歴史を紐解きながら、近年のノーベル化学賞の研究内容に触れ、現在に至る超分子の研究例の紹介がありました。最後に、今後の研究を発展させ、より生活を豊かにするために過去から未来へ科学のバトンを引き継いでいく重要性が説明されました。 授業は第1部・第2部に分かれ、中学生・高校生が参加しました。授業中はメモをとりながら受講し、質疑応答も活発に行われ南先生の研究内容に興味を持った様子で、活気のある授業となりました。

南先生による講義

講義の様子

グループでの話し合い

【依頼授業】山形県立東桜学館高等学校

日本のインフラ老朽化の現場と維持管理技術の海外展開

長井先生より「日本のインフラ老朽化の現場と維持管理技術の海外展開」という内容について講義が行われました。土木工学についてイメージの湧かない高校生向けに、インフラ(橋梁)の歴史から、アメリカや日本での老朽化の紹介、それを改善する振動計測の技術の実演などが行われました。

生徒が機器の操作を実演するなど、興味深そうに講義に参加していました。

土木工学についてイメージが湧きづらかった高校生も、橋梁という身近に存在しているものの話題で、老化の現状や維持管理技術などについて、かみ砕かれた説明のため、理解し易い講義となりました。

長井先生による講義

講義に耳を傾ける生徒たち

講義の様子

田園調布学園中等部・高等部

デジカメの仕組みを知る:最先端技術の玉手箱

志村先生よりデジカメを題材にし、関連する物理や技術の紹介を織り交ぜた授業が行われました。

授業の前半では結像の仕組みやデータの保存形式など、デジカメの仕組みについて直観的な説明がありました。後半はデジカメに使われる撮像素子に関連し、量子力学に基づく光や電子の波と粒子の二面性についての解説が行われました。

中学生・高校生には多少難しい内容だったかもしれませんが、動画を用いながらの解説もあり、量子力学の不可思議さに触れる時間となりました。

講義の様子

志村先生による講義

【依頼授業】江戸川女子中学校・高等学校

使い捨てカメラの分解を通してひも解く工学

梶原先生より、使い捨てカメラに関する授業が行われました。はじめに、カメラの基本的な構造についての解説があり、次に実物の使い捨てカメラ分解実習を行いました。

実際に分解することで、レンズによる結像、フラッシュを行うためのコンデンサへの充電と放電過程といった物理現象を理解・観測してもらいました。使い捨てカメラの構造の簡潔さを理解し、普段触ることのないものの内部の構造を深く見ることで、ものづくりの面白さを感じ取り、プラスチックの生産工学にも興味を持ってもらえた講義となりました。

身近な製品に光学、電子回路および生産工学の技術が利用されていることの紹介や、研究室見学も行われ、生産工学についての研究に触れた講義でした。

梶原先生による講義

講義の様子

使い捨てカメラの分解実習の様子

研究室見学の様子

【依頼授業】愛知県立豊田西高等学校

微細な世界に触れてみよう

ナノマイクロスケールにおける微細組技術や、それを応用した医療デバイスについての講義・見学が行われました。ものの長さクイズや実際の機械操作を通じて、身近な疑問や興味が研究につながるということを実感してもらいました。機械に触っての操作では驚きの声を上げながら楽しそうに講義に参加していました。

自分が興味を持てるものを見つけることや、物事を正しく理解しようとする姿勢が、将来の専門に関わらず重要である、というメッセージを生徒たちに伝えました。面白いと感じたことが研究のエネルギーとなり、身近なところから研究のモチベーションが湧いていると実感してもらえたようでした。

土屋先生による講義

研究室見学の様子

【依頼授業】静岡県立三島北高等学校

地球の水循環と世界の水資源

沖先生より水文学とは何か、どう社会に貢献できるのかというテーマに関する地球の水循環と世界の水資源に関する授業が行われました。

はじめに、世界の水問題(水不足がどのように人間社会に影響を及ぼすのか)が紹介されました。次に、水の惑星と呼ばれる地球でなぜ水不足が起こるのかを明らかにするために、人工衛星を利用した宇宙からの地球観測やビッグデータを利用した大規模数値シミュレーションなどによる地球規模の水循環推計が紹介されました。

最後に、持続可能な開発を実現するのに不可欠な水資源の安定的な管理をいかに世界規模で実現するかについて、最新の「国連持続可能な開発のための2030アジェンダ」も含めて紹介されました。

講義の様子

沖先生による講義

熱心に講義を聴く生徒たち

【依頼授業】香川県立高松高等学校

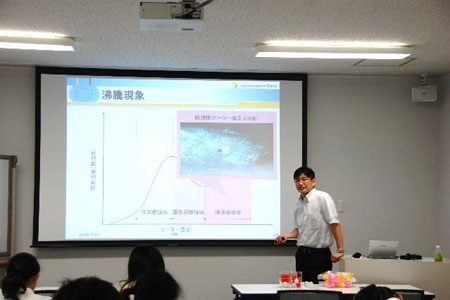

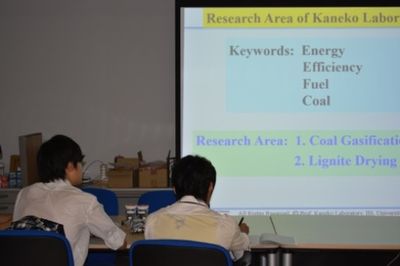

エネルギー科学技術におけるパラダイムシフト

堤先生より、研究室で行っている最先端の研究内容について講義が行われました。はじめにエネルギー利用の歴史について話がありました。その後、現在のエネルギー事情に触れながら、研究室で行っている研究内容についての講義がありました。

研究装置やCOMMAハウスの見学、流動層の実験が行われ、省エネの工夫を探るワーク等も盛り込んだ充実した内容でした。

特に理系へと進路を決めている生徒には大学の研究に触れる良い機会となり、高校での勉強とのつながりをイメージできたようです。

堤先生による講義

真剣に実験に取り組む生徒たち

研究室見学の様子

【依頼授業】広尾学園中学校・高等学校

エネルギーってなんだろう? –省エネルギー技術の研究動向–

苷蔗先生より省エネルギーを考えるにあたり、エネルギーの質と有効活用をテーマに講義が行われました。本来は周囲環境に捨て、無駄にしていたエネルギーを、質を高め、再利用することで省エネに寄与できることを説明しました。

高校生を対象とした実験室見学も行われ、研究について触れられる内容となりました。熱力学やエネルギーの質といった高校生には難解な内容でしたが、身近な具体例を用いた解説や、クイズ形式をとったことで、生徒たちは楽しく理解できたようです。

先生の研究内容であるライデンフロスト現象の実験や、流動層の実験実演が行われ、とても生徒たちに好評でした。

苷蔗先生による講義

実験の様子を見る生徒たち

研究室見学

東京都立立川国際中等教育学校

国際舞台で活躍できる科学者・技術者を目指して

大島先生より御自身の研究分野・内容(脳内の微細血流可視化による予防医学)や米国マサチューセッツ工科大学(MIT)への大学院留学体験、そして女性科学者としての経験を踏まえた講義が行われました。

自身の研究のシミュレーション実演を行ったり、大学、大学院やその先の研究についての話があり、中学生・高校生にとっては興味や進路の幅が広がる内容でした。

生徒たちは、学問研究の面白さや、科学技術の人間社会への応用の貢献・重要性に気づかされたようです。国際舞台での活躍を目指す生徒にとっても、実際の科学者の話を聞く良い機会となる講義となりました。

大島先生による講義

講義の様子

教諭

佐藤俊一氏

教員の声

中学生にはやや難しい面もあったようですが、大多数の生徒達が、学問研究の面白さや、科学技術の人文社会への応用の貢献・重要性に気付かされたようであり、自身の進路選択肢の中にINPUTしておきたくなったという生徒も少なからず現れてきたことは、今回この講座を企画した教員として、学校として、大変嬉しい限りであります。【依頼授業】東京都市大学付属中学校・高等学校

エネルギーってなんだろう? –省エネルギー技術の研究動向–

-01.jpg)

苷蔗先生より、エネルギーの質と有効活用をテーマに講義が行われました。省エネルギーを考えるにあたり、エネルギーの質についての説明、エネルギーの再利用などについて説明がありました。

熱力学やエネルギーの質といった内容を、カレーの消費という身近な具体例を用いて説明したり、実験を交えたりと、生徒たちには理解がしやすく好評でした。

エネルギーについて理解が深まる内容で、沸騰に関する実験等も行われ、参加した生徒たちにとって、エネルギーやエネルギー研究がより身近なものとして感じられるようになったようです。

-01.jpg)

苷蔗先生によるエネルギー消費の説明

-02.jpg)

講義の様子

-03.jpg)

実験をする苷蔗先生

-04.jpg)

実験の様子

埼玉県立大宮高等学校

船の基本と最前線

-01.jpg)

北澤先生より船の基本的背景知識と最新の小型船に関する授業が行われました。はじめに、海の利用など、海事の基本知識について紹介がありました。次に、重力、浮力など、船の力学について説明しながら水槽を用いた実験が行われました。

後半は、最新の揺れを抑えることができる小型船の説明にもおよび、船の基本から最新技術についての紹介がありました。

授業の最後に最新の船の省エネの効率や、研究テーマの一つである魚の養殖などについて講義が行われ、参加者にとって興味深い授業となりました。

-02.jpg)

北澤先生による講義

-01.jpg)

熱心に耳を傾ける生徒たち

-03.jpg)

船の説明をする北澤先生

-04.jpg)

質問に応える北澤先生

富士見中学高等学校

がん治療や環境浄化に資する分子の化学

石井先生より、がん治療や環境浄化に資する分子の化学に関する講義が行われました。研究所と石井研究室での研究の紹介後、光に関する講義が進められました。

レーザーを使った身体を通過する光の種類の実験、ポルフィリン溶液が何色の光を透過するかの実験を行ったほか、分子模型を配布して分子を組み立てました。

研究室で行っているPDTやセシウム吸着布の話、中学生・高校生に向けて化学や進路の話など、高校の学問が大学から先、どのように広がっていくのか参考になった授業でした。

石井先生による講義

分子模型を組み立てる生徒たち

石川県立金沢泉丘高等学校

分子のかたち・ならび・あつまり

北條先生より「分子のかたち・ならび・あつまり」について、講義が行われました。前半は結晶工学を中心とした講義、後半はTAM型亜鉛錯体の紙模型の作成が行われました。有機化学の先端的な内容を分かりやすく、高校1年生でも理解できるよう、かみ砕いて説明されました。

模型はかなり複雑な構造になっていましたが、実際に作ってみることで光学異性の確認ができたようです。有機錯体を創造する面白さやそれらの持つ特性から用途について考えを巡らせるなど、先端科学の深さと広がりを肌で感じる講義となりました。

また講義後、北條先生から、科学者になる道や科学者としての生活、東大生の特徴などについて話がありました。課題研究を進めている理数科2年生から、各自の研究内容についての相談もあり、有意義な講義でした。

模型の作成をする生徒たち

結晶について説明をする北條先生

北海道教育庁「ハイレベル学習セミナー」

美肌の力学 -工学と美容の妖しい関係-

授業に先立ち、東京大学の求める人材や学部の特色、入学試験制度などの紹介がありました。

肌にシワができる仕組みを、力学的に考察する授業が行われました。シワ発生のメカニズムについて、缶コーヒーの缶がつぶれる様子を例に、座屈をきっかけとしたシワ形成の仮説と皮膚構造の加齢をモデル化したシミュレーションによる検討結果の説明がありました。

授業の後半には、固体力学の基礎について数式を用いた解説がありました。高校の学習が最先端研究に活用されていることに気付くことができ、学習意欲を一層高められる有意義な時間となったようです。

吉川先生による講義

東京大学について説明される吉川先生

生徒に質問を投げかける吉川先生

【依頼授業】福井県立敦賀高等学校

エネルギーってなんだろう? - 省エネルギー技術の研究動向 -

エネルギーとは何か、エネルギー消費とは何かについて、甘蔗先生が、身近な例を挙げながら講義をされました。基本的な概念に加え、省エネルギー化技術の解説とともに産業界への応用例など、最新の研究内容に関しても説明がありました。実験室の見学では、実際の実験装置を用いてライデンフロスト現象を観察しました。

講義には研究の紹介など多少難しい内容もありましたが、映像やイラストを使っての説明により、生徒たちは興味を持って聞けたようです。 実験の実演ではさらに楽しそうに聞いていました。生徒の中にはエネルギーに興味のある者もいたようで、実際の研究における課題など、踏み込んだ内容の質問が寄せられました。

講義の風景

甘蔗先生による説明

熱心に聞き入る生徒たち

実験設備に関する説明を聞く生徒達

埼玉県立浦和第一女子高等学校

ナノと深海の世界

この講義では、西田先生から、深海という特殊な環境でのナノスケールの観測技術についての授業が行われました。

まず、原子間力顕微鏡の原理をまず理解するために,他の顕微鏡との違いや原子力顕微鏡ならではの特徴を説明がありました。その後、カンチレバーモデルを使った実習で、原子間力顕微鏡の動作原理の理解を深めました。最後に西田先生ご専門の、深海におけるナノオーダーの顕微鏡の実験風景について、写真を見せながら説明がありました。高校1年生は物理が未履修のため数式等の理解難しかったようですが、生徒が主体的に考え,実際に手を動かし現象を理解しようとする積極的な姿勢が見られました。

講義の中でも、西田先生がされている船上での最新の研究に関するプレゼンテーションは、今回学んだ基礎学問から最先端の科学技術に応用される過程を知ることができたため、生徒達は刺激を受けていたようでした。

顕微鏡について説明される西田先生

生徒に参加してもらっての実演

グループで議論する生徒たち

熱心に実験に取り組む生徒たち

【依頼授業】群馬県立前橋女子高等学校

エネルギーと流体力学

エネルギーと流体力学について身近なものに例えながら講義が進められました。エネルギーとはなんなのか、というところから入り、簡単な例を交えてエネルギー保存とはなんなのか、なぜ保存されるはずのエネルギーが枯渇すると言われているのか、などについて説明がありました。

また、現在長谷川研究室で行っている研究内容と関連させながら、車や飛行機などにおいて、流体との摩擦がどれだけエネルギー消費に関わるかを説明しました。実験室見学では、流体の代表的な現象であるカルマン渦を可視化して見せました。

物理の基礎の話では頷いている生徒が多くみられ、学習したことの復習もできた様です。講義後の研究室見学でも、講義の内容を踏まえた質問があり、まだ文系理系が決まっていない時期にも関わらず、研究や東大生研について関心があるようでした。

学生との対談では、理系志望理由や大学院進学についての質問もあり、一年生でも進路についてもしっかりと考えているようでした。また、女子学生ならではの理系大学での苦労など、環境への不安もあるように見受けられました。

長谷川先生による講義および質疑応答

長谷川先生による講義および質疑応答

学生および院生との交流会

学生および院生との交流会

東京都立墨田川高等学校

流動層とその利用

石束先生の講義は、まず高校と大学の授業方法の違いなど、将来の大学生活をイメージさせるようなお話から始まりました。

そして、化学工学とは何なのか、実世界にどのように還元されているかなど、研究分野に関する説明に続き、メインテーマである流動層について、流動層とは何なのか、身の回りの製品においてどのような利用方法をされているかなど、流動層の基礎からの講義が行われました。

最後には再び、大学での学生生活や、大学への進路選択のアドバイスで講義を締めくくりました。

流動層は高校生にとっては耳慣れない概念であるため少し難しい内容でしたが、映像やイラストによる説明のほか、石炭で沸かす風呂の例など、身の回りにどのように活用されているかなどの説明で、よりイメージしやすくなったようです。生徒たちは熱心に講義に参加していました。

石束先生による流動層の説明

熱心に聞き入る生徒たち

田園調布学園中等部・高等部

デジカメの仕組みを知る:最先端技術の玉手箱

中学・高校生に工学を知ってもらうための一例として、志村先生がデジカメ技術の紹介を行いました。

まずは生徒が各自持参したデジカメで写真を撮り、志村先生がそれらの写真をプロジェクターに写しながら、画素とデジタル画像についての講義を行いました。また、2進数や情報量の概念を用いた記録の仕組み、レンズによる結像、撮像素子の仕組みを説明し、最後には量子力学や物理と産業の関わりについても触れました。

どの生徒も今回の講義テーマには強い関心があったようで、前向きに講義に臨んでいました。また、画素とデジタル画像の説明では、生徒が自分で撮った写真を教材として使ったことで楽しさが加わり、笑顔で講義に臨む姿が見受けられました。

デジカメには幅広い技術が使われているため、理解の難しい部分もあったと思いますが、身近な製品に含まれる技術を通し、物理学、工学が社会の様々な場面で利用されていることについて理解が深まったようです。

志村先生による講義

実際に写真を撮ってみる生徒たち

東京都市大学付属中学校・高等学校

エネルギーってなんだろう? -省エネルギー技術の研究動向-

甘蔗先生より、エネルギーの質と有効活用をテーマに講義がありました。「エネルギー保存則」と「エネルギー消費」といった矛盾した概念、エネルギーは質の高い状態から低い状態に変わっているだけであること、また、本来は周囲環境に捨て、無駄にしていたエネルギーを、質を高め再利用することで省エネに寄与できることなどについて説明がありました。

熱力学やエネルギーの質という難しい内容を、エントロピーやエクセルギーといった難しい概念を用いず、「カレーの消費」という身近な例や、おもちゃを用いて説明したことで、生徒たちには理解しやすかったようでした。また、先生の研究内容であるライデンフロスト現象の実験を講義中に実演したところ、生徒たちには大変好評でした。

甘蔗先生によるエネルギーの質の説明

ライデンフロスト現象の実験実演

【依頼授業】広尾学園中学校

エネルギーってなんだろう? -省エネルギー技術の研究動向-

甘蔗先生がエネルギーとは何か、エネルギー消費とは何か、などの基礎知識を始め、省エネルギー化技術の解説や産業界への応用例など、最新の研究内容を紹介する講義を行いました。中学生には一部難しい内容もありましたが、先生が映像やイラストを多く使って説明することにより、生徒たちも飽きずに聞くことができたようでした。

講義に加え、実験室でライデンフロスト現象を観察したり、キャンパス内の住居型研究施設を見学したりしたことにより、最新の省エネルギー化設備の仕組みや働きについて、よりよい理解が得られたようです。

難しい研究内容も、実際の生活でそれらがどう生かされているかを説明することで興味を持ちやすくなったようで、「省エネの技術によって自然を助けることができると知り、科学技術のイメージがよくなった」等の感想が聞かれました。

甘蔗先生による講義

実験室見学の様子

熱心に参加する生徒たち

八千代松陰高等学校

ICT時代の災害対応の最前線

沼田先生より、防災と災害対応に関する授業が行われました。はじめに、防災の基本に関するお話の後、発展途上国の災害とそれに対する研究的なアプローチ方法に関するお話が映像と共に紹介されました。講義の後半は、今後の災害対応に関する内容にも及び、“災害対応は発災後の対応よりも発災前の対応が重要である”などの説明に新しい気づきを与えられたようで、有意義な時間となりました。

防災に興味がある生徒が集まったのも関係しているのか、生徒は講義の間、私語もなく真剣な眼差しで講義を聞いていました。また、中でも自分たちの生活に関わる内容、例えば、家具の補強に関する映像になどついては、特に真剣にメモをとりながら、自分たちに今何ができるのかを考えている様子が印象的でした。生徒達にとっては、防災が理学・工学の枠組みを超えた、文系などの様々な学問から成り立っている事が特に興味深かった様です。

沼田先生による講義

生徒に質問を投げかける沼田先生

熱心に耳を傾ける生徒たち

耐震建築の実験映像に見入る生徒たち

埼玉県立大宮高等学校

地球水循環と気候

芳村先生より、地球水循環と気候について、森林伐採と雨の関係、30億年前から現在までの環境気候変動、同位体を使った雨の出身地解析、最新技術を用いた将来予測などのテーマで講義がありました。

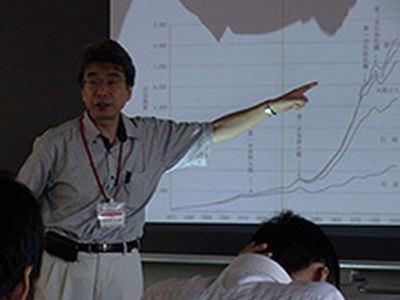

先生がグラフを見せて生徒に問いを投げかけ、答えさせるなど、双方向的で白熱した講義となりました。質問時間ではグラフを読み取り、大学生顔負けの鋭い質問が飛ぶ場面も多く見受けられました。グラフの正確な読み取りと考察や事前知識など、高校生とは思えないハイレベルな生徒さんたちでした。

講義の最後には、数学を学ぶ意味、大学でなぜ学ぶのか、今何をするべきか、といった内容のお話しがあり、生徒たちは真剣に聞き入っていました。大学へ行くことの意義など、東大の先生から言われることでイメージが鮮明になった、という感想がありました。

芳村先生による同位体測定の説明

質問を投げかける生徒たち

熱心に聞き入る生徒たち

「夢を持ち続ければ叶う」と先生

【依頼授業】広島県立尾道北高校、岡山県立倉敷青陵高校、岡山県立岡山芳泉高校、愛媛県立今治西高校、香川県立観音寺第一高等学校

奇跡の物質 レアメタル

岡部先生がレアメタルの特性や製造法を紹介する講義を行いました。講義中は参加した生徒たちがレアメタルを身近に感じられる様に、ガンダムのボディなどのアニメの話や浅草寺の瓦などの話を織り込みながら鉱石やスクラップからのレアメタル回収に関して、わかりやすく説明しました。また、実際にレアメタルのサンプルを手に取って触れることのできる機会もありました。生徒たちも授業開始時には緊張していた様子でしたが、形状記憶合金を用いた実験への参加やレニウムやハフニウムなどの普段見ることができない珍しいレアメタルに触れられて興味津々でした。

さらに、レアメタルの話題以外にも、研究活動の魅力や大学院生活についても紹介しました。講義中に岡部教授が話された「夢を持つことの大事さ」と「しっかりとした基礎学力を身に着けることの重要さ」について、生徒たちは熱心に聞き入っており、感銘を受けている様子でした。

岡部先生による講義

岡部先生の研究内容

熱心に参加する生徒たち

レアメタルのサンプルに触れる様子

【依頼授業】群馬県立桐生高等学校

ガン治療や環境浄化に資する分子の科学

前半は大島先生による生研の紹介の後、石井先生によるガン治療と環境浄化について講義を行いました。講義では分子特性に関する理解を促すため、色素溶液や指にレーザーポインターを当てる実験を行いました。また、専門的な内容にとどまらず,科学者の将来像や社会で重宝される人間に必要な要素という話にも触れ、有意義な時間となりました。 後半は、2グループに分かれ、大島研究室と石井研究室を見学しました。大島研究室では、血液循環系の数値シミュレーションと可視化計測について、大島先生や大学院生より説明を受けました。石井研究室では、前半の講義内容にもあった「除染布」に手で触れながら、実験室等を見学しました。

大島先生による生研の紹介

石井先生による講義

大島研究室の見学

石井研究室の見学

香川県立高松第一高等学校

超新星ニュートリノで探る星の最後×科学技術コミュニケーション

講演では、星の最後の姿である超新星爆発や超新星ニュートリノ研究についての話がありました。また、ONGが中心となって実施している科学技術コミュニケーション活動や科学技術教育の研究についても紹介しました。さらに、どのようにして現在に至ったのかといったキャリアパスについても触れました。

川越先生による講義

積極的に講義に参加する生徒たち

【依頼授業】香川県立観音寺第一高等学校

超新星ニュートリノで探る星の最後×科学技術コミュニケーション

本講義は、観音寺第一高等学校SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の東京方面科学体験研修の一環として行われました。講義では、超新星爆発や超新星ニュートリノ研究についての話に加え、ONGが中心となって実施している科学技術コミュニケーション活動や科学技術教育研究について話がありました。また、どのようにして現在に至ったのかといったキャリアパスについても触れました

川越先生による講義

生徒からの質問に答える川越先生

積極的に講義に参加しました

熱心に話を聞く生徒たち

群馬県立高崎高等学校

原子と電子を観る・知る・はかる

前半は溝口先生が大学教員・研究者の仕事について講義を行いました。高校生にとってあまりなじみのない仕事ですが、新しい発見の連続でとても興味を持ってもらえました。続いて本題である原子・電子の構造を学び、それらを研究する最先端の計測技術について説明しました。参加した生徒たちは単に専門的な研究内容を学んだだけでなく、将来の仕事としての研究者も視野に入れるなど、進路選択の参考にもなったようです。

溝口先生による講義

大学教員・研究者の仕事を学びます

積極的に参加する生徒たち

世界最先端の研究を紹介

群馬県立桐生高等学校

未来を切り拓く光レーザー

芦原先生が情報通信、医療、加工をはじめとする各分野で幅広く利用されているレーザーについて講義を行いました。講義では一般的な原子の構造からレーザーのしくみを学び、実際にレーザーを用いながらわかりやすく説明しました。本授業には多くの生徒たちが参加し、レーザーのしくみと利用される場面について熱心に学んでいました。話が少し難しい場面もありましたが、芦原先生の写真や実物を用いた説明、生徒自身からの積極的な質問で、疑問点を明らかにしていきました。

芦原先生による講義

実際にレーザーを用いながら説明します

たくさんの生徒たちが受講しました

積極的な質問もありました

【依頼授業】群馬県立前橋女子高等学校

交通流の中の人間行動

前半は井料先生が「交通流の中の人間行動」について講義を行いました。高校生にとってあまり接点がない最先端の工学研究が、実は高校での学習内容の応用であり、私たちの生活につながっているということを知り、とても真剣な様子で講義を受けていました。

後半は井料研究室の見学と3名の大学院生との交流会を行いました。研究室見学では、普段見ることのできない研究現場を間近に見ることができ、とても楽しんでいました。交流会では、大学生活の話や勉強についてのアドバイスなどがあり、将来の参考にしていました。

大島先生による挨拶

井料先生による講義

研究室見学

大学院生との交流

埼玉県立浦和第一女子高等学校

最先端光学機器のしくみと,それを支える物理と数学

大木 裕史 特任教授(株式会社ニコン取締役兼常務執行役員)

三村 正文 (株式会社ニコン)

講義は3人の先生によるリレー形式で行われました。

はじめに志村先生より結像についての講義、レンズや回折格子を用いた実験が行われました。ここでは光学の基礎となる結像、収差、干渉、回折等を高校で学ぶ物理や数学と結びつけながら分かりやすく説明しました。そして、実験では実際にスクリーンに像を写したり、ドライアイスで光を観察したりしました。

次に、大木先生より顕微鏡と半導体露光装置についての講義が行われました。ここではデジタルカメラをはじめとする光学機器の仕組みや錯視、未来のテクノロジーなど様々な視点から技術について説明しました。

最後には三村先生により、画像処理の実習として各々が持ち寄った写真を用い目的にあった数値を設定してフィルター処理を施す実習を行いました。ここでは画像処理に対する基礎的な説明と行列を用いた実習を行った上で、画像処理の実際や短時間での工夫が学べる実習を行いました。

参加した生徒たちは身近な技術について興味を持って講義を聞いていました。また、実習では回折格子を通した光線の観察を行った際に面白いと話し合っていました。

志村先生による講義

レーザー光を回折格子に通して干渉縞を作る

大木先生による講義

レンズを通してスクリーンに像を映す

三村先生による講義

画像処理の実習を行う生徒たち

田園調布学園中等部・高等部

見ながら操る微細な世界

講義は土屋先生の数学が苦手だという生徒に対して、「そういう人を、数学好きにできたら嬉しい。」との一言からスタートしました。前半は「モノのサイズについて」、髪の毛の太さや花粉の大きさといった身近なものを題材として、本講義の一つのキーワードであるミクロの世界へと生徒たちの興味関心を高めました。後半は土屋先生のこれまでの研究の軌跡や成果、今後の展望について、実際に臨床現場で使用されている開発された製品の紹介をしました。さらに、工学研究における「目標の設定、検証、評価」といった一連のプロセスを詳しく解説し、生徒たちが理数科目を学ぶ上での興味関心がさらに高まりました。さらに具体例として、“痛くない注射針”の開発プロセスが挙げられると、生徒たちの表情も更に真剣な眼差しへと変化しました。

土屋先生による講義

ディスカッションをする生徒たち

国立明石工業高等専門学校

地盤防災研究と社会貢献

講義は清田先生のご専門である地盤防災に関わる研究について講義を行いました。近年頻発する地震などの自然現象によって引き起こされる災害のほとんどが、地盤の挙動と密接に関わっています。地震以外にも地滑りや土石流、液状化現象などあらゆる自然災害も地盤の挙動と関係しています。これらの現象が発生すると住宅や交通、電気水道ガスといった我々の生活に大きな影響を及ぼします。これらの自然災害から人々を守るための工夫として、ハザードマップや二次災害情報などが挙げられますが、より安全性を高めるためにこれらの高度化・予測精度の向上のための研究が行われています。これらの取り組みにおける最先端の技術や問題についてわかりやすく説明しました。その中で研究を進めるプロセスとポリシーについて示しました。

清田先生による講義

熱心に講義を受ける学生たちた

清田先生の研究ポリシー

生研と研究室の紹介

【依頼授業】国立明石工業高等専門学校

東京大学・生産技術研究所におけるナノ構造研究

溝口 照康 准教授

井上 博之 教授

梅野 宜崇 准教授

明石工業高等専門学校の機械・電子システム工学専攻1年の学生が生研を訪問し、講義と研究室見学を行いました。前半は石井先生による生研の紹介と溝口先生による講義が行われました。講義では物質を構成する原子とは何かの説明から詳しく行われました。後半ではそれらの最先端の研究を行っている施設を実際に見学しました。前半の講義を担当した溝口先生の研究室から始まり、井上先生、梅野先生の研究室を訪問しました。

石井先生による生研の紹介

溝口先生による研究室紹介と講義

研究室と実験装置の紹介をする井上先生

梅野先生からのレクチャーを受ける学生

静岡市立高等学校

超新星ニュートリノで探る星の最後×科学技術コミュニケーション

講義では、星の最後の姿である超新星爆発や超新星ニュートリノ研究についての話がありました。また、ONGが中心となって実施している科学技術コミュニケーション活動や科学技術教育の研究についても紹介しました。さらに、どのようにして現在に至ったのかといったキャリアパスについても触れました。

川越先生による講義

講義を受ける生徒たち

埼玉県立大宮高等学校

神経と脳の形

講義では私たちの脳や神経がどのような働きをしているのか、どのようにできているのかを基礎から応用まで具体的な例をあげながら紹介しました。また、神経や脳が自分自身で複雑な形をつくる遺伝子のメカニズムを持っていて、正確な回路を形成する基盤としてはたらくことで、正常な脳の機能を発揮できることを詳細に説明しました。さらに、神経や脳の形に異常が起きることで引き起こされる疾患などが紹介され、発症機構の理解と治療法の開発に向けた研究の取り組みを紹介しました。参加した生徒たちは興味深く話を聞き、最後まで集中力を途切らすことなく白熱した雰囲気でした。講義の後には「心は脳にあるのか」「脳の遺伝子治療はできるのか」「研究の大変なところは」など、多種多様な質問が飛び交いました。高校の先生からも「ちょうど授業で扱っている内容が多く含まれており、非常に良かったです。」との感想をいただきました。

池内先生による講義

生徒代表からのお礼の言葉

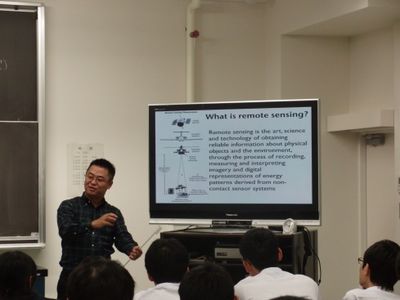

富士見中学高等学校

グローバルな人間活動・環境変動計測と国際技術協力

竹内先生の専門であるリモートセンシング技術によるグローバルな人間活動・環境変動計測と国際的技術協力に関する授業が行われました。はじめに、リモートセンシングの基本原理を紹介し、宇宙から取られた動画を上映し、生徒たちにリモーセンに直感的な認識を与えていました。後半には、リモートセンシングを用いて環境問題、災害に対する応用を説明しました。最後に、リモートセンシングは国際的にも重要で広がりのある技術であることを説明しました。また、参加者は高校1、2年生であったため、リモートセンシングのことだけでなく、歴史や物理など幅広い内容を題材とし、わかりやすく説明しました。講義中に上映した宇宙から取られた高解像度な動画は、生徒たちの好奇心を引き立て、非常に盛り上がりました。また、生徒たちは科学技術が驚くほど発達していることとリモートセンシングが世界でとても役に立つことを理解していました。

竹内先生による講義

熱心に参加する生徒たち

東京都立国分寺高等学校

ナノを見る技術

梶原先生の専門である「パッシブ型テラヘルツ顕微鏡」の原理について、高校物理における光の基礎知識からわかりやすく解説をしました。高校生にとっては大学の最先端の内容は若干難しかったかもしれませんが、現在習っている内容が将来的にどのように結びついていくのかを生徒自身で感じ取っていました。また、高校生活と大学生活の違いや、梶原先生の所属している精密機械工学科の研究領域の紹介など、進路を選ぶ高校生にとって必要な情報も取り上げました。参加した生徒の多数は機械・電機系への進学を希望しているため、興味関心をより高めていました。

梶原先生による講義

講義を熱心に聴く生徒たち

東京都立小山台高等学校

ガン治療や環境浄化に資する分子の科学

ガン治療と環境浄化に関する授業を行いました。分子特性に関する理解を促すため、生徒さんには、色素溶液へレーザーポインターを当てる実験や、分子模型の組み立てを行っていただきました。特に分子模型を使っての課題は、多くの生徒さんが興味を示し、一生懸命に取り組んでいました。後半には、化学者に限らず社会で重宝される人間にはどのような要素が必要か、という話にも触れ、有意義な時間となりました。

分子模型を示して説明される石井先生

友達と協力して模型作りに臨みました

熱心に講義を聴く生徒さん

分子模型の完成!

埼玉県立浦和第一女子高等学校

水と緑と持続可能な社会の構築

矢野 伸二郎

(サントリーグローバルイノベーションセンター

株式会社 水科学研究所 研究員)

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社のご協力のもと、「水と緑と持続可能な社会の構築」というテーマで授業を行いました。森や地球規模の水循環に人間活動が及ぼす水循環への影響や、仮想水貿易等について、多方面に渡り説明しました。サントリー水科学研究所研究員の矢野伸二郎先生からは、サントリーの'水'への取り組みの紹介、「水文学」の説明、及び軟水と硬水の「利き水」の実験を行いました。

水循環について説明される沖先生

講義を始める沖先生

矢野講師による講義の様子

「利き水」実験をする生徒さんたち

生徒さんも積極的に講義に参加しました

生徒さんからの質問に答える沖先生

高崎市立高崎経済大学附属高等学校

連続講座第3回:車輪のしくみを見てみよう

東京メトロ連続講座の最終日は、本所講師による鉄道車輪が曲がるしくみの講義を行いました。1日目の東京メトロ本社見学・乗車体験、2日目の東京メトロ中野車両基地見学における実際の鉄道、実物の鉄道車輪を見学した上で、鉄道の車輪の仕組みについて詳しく学びました。どのようにレールと接地しているのか、何故、ハンドルが無くてもカーブが曲がれるのか等、車輪の模型を用いながら説明しました。

車輪の模型を見ながら

スクリーンによる講義

生徒さんから積極的に質問がでました

高崎経済大学附属高等学校

【依頼授業】群馬県立前橋女子高等学校

研究室見学/講義「色の科学」

石井 和之 教授

最初に、大島先生の挨拶と生研紹介を行った後、石井先生が「色の化学」に関する授業を行いました。色と光の関係、色の起源等について、分かりやすく説明しました。レーザーポインター、様々な色のセロハン紙、色素の溶液等を活用しました。授業の後、研究室の見学を行いました。大島先生の研究室では、学生さんがパネルを用いて最新研究の説明をしました。石井先生の研究室では、ガン治療や環境浄化に関する研究内容を紹介しました。

大島先生のご挨拶

石井先生による講義

大島研究室内のスクリーンを鑑賞

石井研究室を訪れ説明を受ける生徒さん

東京都立日比谷高等学校

リモートセンシングと国際技術協力 ~Remote sensing of environment and disaster towards in a global scale

リモートセンシング技術に関する授業を行いました。近年問題になっている大気汚染や洪水等の異常気象情報を得るために有効な手段とされるRS技術を紹介しました。実際のCO2濃度分布図等を示しながら、国際的にも重要で広がりのある技術であるということを説明しました。英語での授業でしたが、多くの生徒さんは理解し興味深く聞いていました。

スライドやジェスチャーを駆使して説明される竹内先生

英語での講義です

熱心に講義を聴く生徒さん

生徒さんからの質問に答える竹内先生

茨城高等学校・茨城中学校

材料の変形と強度、そして物性

~ものづくりを支える基礎科学とコンピュータシミュレーション~

物質の破壊・変形に関する授業を行いました。最初に、身近な破壊の事象を取り上げ、方程式を用いながら、破壊力学の基礎について説明しました。次に、物質の変形について、変形の種類やシミュレーション技術を説明し、さらに最先端の研究も紹介しました。今、中学校・高校で学んでいる事がこれからどのように活きてくるのか、なぜ必要なのかといった話にも及び、生徒さんも終始興味深そうに聞いていました。

自己紹介をされる梅野先生

身近な事例を挙げて説明される梅野先生

興味深い様子で聴講する生徒さん

スライドを使っての講義

田園調布学園 中等部・高等部

デジカメの仕組みを知る:最先端技術の玉手箱

~デジカメにぎっしり詰まった先端テクノロジーと物理の基本~

身近なカメラの仕組みに関する授業を行いました。生徒さんが持参したカメラで実際に写真を撮るところからはじまり、カメラにおける光学的処理や情報的処理の技術を説明しました。分解済みのカメラ部品を配り、持参したカメラのどこに対応しているかを比較する時間も設けました。生徒さんは友達と話し合いながら、どのような仕組みで動いているのかを熱心に考えていました。

東大について紹介する志村先生

カメラの仕組みについて話し合う生徒さん

近くの友達と写真を撮り合っています

スライドを使っての講義

群馬県立高崎高等学校

環境と高分子

出光興産株式会社と協力し、2日間に渡って本所所属の講師による「環境と高分子」に関する授業と出光興産製油所見学を行いました。1日目は、吉江先生による「環境と高分子」についての授業を行いました。バイオベースポリマー・修復性ポリマーの実例・現状等について、クイズを交えながら説明しました。2日目は、千葉製油所(常圧蒸留塔、潤滑油ブレンダ―等)と潤滑油の開発研究所に赴き、見学会を行いました。

熱心に講義をされる吉江先生

講義の様子

クイズ形式での講義

質問される生徒さん

製油所見学前の説明

研究所見学前の講義

東京都市大学付属高等学校

建築の可能性

建築家の仕事について、デザインとアートの違いを通し説明する授業を行いました。講師自らがこれまでに携わってきた設計を実際に紹介しながら、現地の風景・風土を守る建築を目指しているという研究への考え方も説明しました。生徒さんは皆、講義中熱心に話を聞きシートにメモをとっていました。

建築とは何かについて説明される川添先生

熱心に講義される川添先生

講義の様子

メモをとる生徒さん

清真学園高等学校・中学校

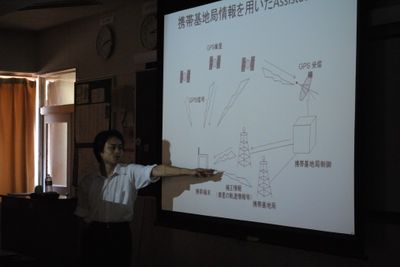

鳥の目になり都市を俯瞰する - 空間情報科学とは?

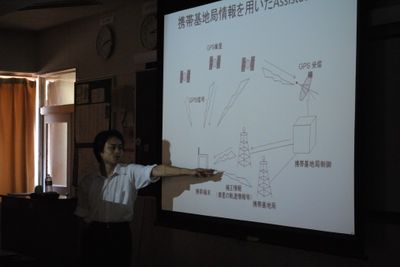

空間情報学とは?を中心に、電子地図の発展や、人の流れプロジェクト等の様々なトピックに関する授業を行いました。建物・地図をいかに効率よく綺麗に表示するか、という話では、電子地図・ゲーム・Google MAP等の例とともに、3.11東日本大震災時の携帯GPSデータ活用例を紹介しました。最後に、データを収集・分析する際のプライバシーの問題にも言及しました。

講義を始める関本先生

熱心に聞き入る生徒さんの姿

空間情報学とは?

携帯電話GPS機能の仕組みを説明される関本先生

【依頼授業】東京都立国際高等学校

石炭をクリーンに使う

石炭の利用に関する授業を行いました。重要性が見直されてきている石炭を、クリーンな化石燃料として利用するために、効率よく水分を乾燥させる研究等を説明しました。また、生徒さんには実際に使われている設備を見学していただきました。

英語での講義の様子

研究室で設備を見学する生徒さん

実際に機材に触れる生徒さん

石炭の利用法について

富士見中学高等学校

レアメタル概論

レアメタルの特性や製造法に関する授業を行いました。生徒さんがレアメタルを身近に感じられる様に、アニメ・ガンダムのボディの話や浅草寺の話などを織り込みながら、鉱石やスクラップからのレアメタル回収に関する研究内容を紹介しました。授業の最後には、生徒さんがレアメタルのサンプルを手に取って触ることができる機会を設けました。

生徒さんに身近な例を挙げて説明される岡部先生

レアメタルの種類と使われている製品について解説される岡部先生

レアメタルに実際に触れる生徒さん

講演後も、生徒さんからの質問は尽きませんでした

【依頼授業】フランス人学校リセ(Lycee Franco Internationale de Tokyo)

Earthquake study lecture

フランス人学校リセ(LFIT:Lycee Franco Internationale de Tokyo)では、地球活動の危険性や安全性を学ぶことを目的として、地球活動研究プログラムを行っています。そのプログラムの一環として、次世代育成オフィス(ONG)とLIMMS(東大生研とフランス国立科学研究センターの国際共同研究組織)とが協力し、「Earthquake study lecture」を実施しました。中埜先生から生研紹介と耐震工学の概要説明、中埜研究室メンバーによる地震被災事例、耐震、津波被害などについての講義がありました。また、地震に建築物はどのように挙動するかを、模型でデモ実験を行い、地震と建築物の種類の関係をゲーム形式で学びました。

中埜先生による生研の紹介

カードゲームを模した講義

研究室メンバーによる講義の様子

前に集まって聴講しています

模型を用いてのデモ実験

生研前で集合写真を撮りました

静岡市立高等学校

超新星爆発-ニュートリノで探る星の最後 × 科学技術コミュニケーション

本講義は、静岡市立高等学校SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の東京研修の一環で行われました。講義では、生産技術研究所の紹介や超新星爆発や超新星ニュートリノ研究についての話だけでなく、どのようにして現在に至ったのかといったキャリアパスについての話にも触れました。また、次世代育成オフィス(ONG)が中心となって行っている科学技術コミュニケーション活動やその研究についての紹介も行いました。

講義を始める川越先生

講義の様子

質問をする生徒さん

講義後、生徒さんに囲まれる川越先生

高崎市立高崎経済大学附属高等学校

連続講座第3回:車輪のしくみを見てみよう

東京メトロ出張授業、車両工場見学に続く、3回連続講義の最終日は理論的に鉄道車輪が曲がる仕組みを学びました。授業では両側の車輪が車軸により結合されていることや、車輪が踏面形状により、自動的にカーブを曲がることなどが車輪模型を用いた実験で説明されました。また鉄道車両を支える部品産業の例としてベアリングが紹介され、JTEKTより提供のカットモデルを用いて仕組みを学びました。最後に、授業で取り上げられた技術が身の回りにあるどのようなもので使われているのかを学び、科学技術や工学が社会と密接に結びついていることを確認しました。

埼玉県立浦和第一女子高等学校

光を操るマイクロマシン

マイクロマシンというシリコンチップの技術でミクロの立体構造を作り、電子回路や光素子と組み合わせ、センサやディスプレイに応用する小さな機械のうち、今回は実際に動きが見える光マイクロマシンを取り上げ、その利用先などを紹介しました。プラスティックフィルムを使って「光スペクトル」を見る実演を行い、続いて物体の内部を見る顕微鏡の原理の解説とマイクロミラーの動きにより生物の内部の断面写真-毛髪の断層や植物の微細構造-が撮影可能な装置も紹介しました。santec株式会社の協力による光断層撮像装置の実演も行いました。

マイクロマシン技術で作った加速度センサの説明をする藤田先生

光ファイバ内視鏡の条件を説明する藤田先生

光ファイバ内視鏡の条件を説明する藤田先生

「こうやってフィルムに光を当てて・・」実演の仕方を説明する藤田先生

「リモコンにマイクロマシンはこうして組み込まれているのか・・」!

生徒から質問しています

グループでの討論にも熱が入ります

東京都立小山台高校

分子化学のできること

分子の可能性を追求し新しい科学の創出、機能性材料の開発を目指す研究について紹介しました。対象化合物であるフタロシアニンは、光合成のクロロフィルやヘモグロビンのヘムの基本骨格であるポルフィリン、青色・緑色の染料・顔料、コピー機の電化発生材、光メモリー材料などに利用されてきました。これらの物質を用いて、生命の謎の追求やガン治療に役立つ試薬開発、放射性セシウム除染材開発などの研究例について説明しました。

熱心に説明される石井先生

フタロシアニンが実際どのように利用されているかを説明する石井先生

熱心に話を聞く生徒の皆さん

先生も熱心に聞かれてます

実践学園高等学校

空間情報技術を用いた環境・災害の監視と国際的技術協力

リモートセンシング(遠隔測定観測)の歴史や技術、その技術を使って現在可能な観測、また観測されたデータの生かし方など、リモートセンシング全般の講義を行いました。また観測データをどう考え、どうすべきか、具体的に情報が何に生かされ、何を導き出しているのか、などについて紹介されました。例えば極端に森林伐採が行われている地域のデータをその国の政策に生かすにはどうすべきかなどについて解説し、またそれらに携わる研究者が求められる能力についても言及しました。

リモートセンシングの説明をする竹内先生

ASTER(人工衛星)のデータを説明する竹内先生

熱心に話を聞く生徒の皆さん

真剣にメモをとる生徒さんの姿も

ベトナム中央高地の違法伐採問題を説明する竹内先生

環境問題も交えた話には生徒さんも熱心になります

茨城高等学校

応用音響工学-音を捉える・響きをつくる

最初に耳の仕組みや音の基本的な性質を音速の測定実験を交えて説明しました。実際の建築物の問題点や改善点を紹介するのに、様々な形状の建築空間における音の伝搬をシミュレーションした結果を音や動画によって示しました。最後に入力信号やインパルス応答を畳み込むことで建築空間の響きを再現する方法を説明し、実在するトンネルやホールの響きをリアルタイムでマイクの入力に付与するシステムのデモンストレーションを行いました。

音の仕組みや建造物との関係について説明される坂本先生

実際音を出して説明しています

熱心にご説明される坂本先生

日光東照宮 鳴き竜現象の数値解析を説明する坂本先生

千葉市立高洲第二中学校

自然災害リスクと私たちの暮らし

阪神、東日本などの大震災を振り返り、その経験をどのようにとらえて防災を考えるべきかを参加者自身が考え、話し合うきっかけとなるような講義でした。都市の災害に対応していくには都市へのイメージや災害リスクのとらえ方といった人間の性質を踏まえた上で、安全性というものは災害リスク、街の強さや地域社会の対応力とのバランスで決まるということが提示されました。

高洲第二中の先生方からご紹介を受ける加藤先生(右から2番目)

自然災害のリスクについて説明される加藤先生

講演中の加藤先生と生徒の皆さん

熱心に聞く生徒の皆さん

保護者の方も多数いらっしゃいました

講演後の加藤先生。皆様からご挨拶を受けられています

東海大学付属浦安高等学校・中等部

SPP(サイエンスパートナーシップ)への協力

本講義は連続講義の3回目であり、工場見学で実際の車両や車輪を見た後、今度は理論から鉄道車輪が曲がる仕組みを学びました。「そもそも鉄道車両はどうやって曲がるのか」「車輪の形はどういう形か」をグループで討論し、実験教材を使って線路に車輪を走らせ、線路の直線と曲線の動き方の違い、車輪の形状により自動的にカーブを曲がることを体験しました。また鉄道車両を支える部品産業の例として、ベアリングが紹介され、JTEKTより提供いただいたカットモデルを用いて仕組みを学びました。最後に、鉄道車両をとりまく現場の様々な産業や車両工学を支える学術分野について科学技術の社会的な意義や役割について学びました。

車輪の動きが分かる実験教材「車輪のしくみ」。直線と曲線の違いがわかるようになっています

電車で使われる車輪の説明

実際「車輪のしくみ」で車輪を動かしてみます

「こうやって線路の上を走るんだ。」

鉄道車両を支える部品、ベアリング

ベアリングがあるのと無いのではどう違うのか

東京都市大学付属高等学校

エネルギーとはなにか?

人類は15, 16世紀頃まで木材をエネルギー源としていましたが、森林資源の減少・枯渇化に伴い、石炭・石油へと切り替わっていきました。エネルギー利用により人口、食料生産量が増加し、エネルギー消費量が急増、化石燃料の使用その枯渇化により昨今の地球温暖化の問題へとつながっています。 講義では熱エネルギーに圧縮仕事を加えてエクセルギー再生(自己熱再生)を行う方法などエネルギー高度有効利用の具体的な事例を挙げ、循環型社会への転換のためにエネルギー・物質生産体系そのものの変革の必要性について説明されました。

説明をする堤先生と講義を聞く生徒さん

熱心に講義される堤先生

エネルギーがどのように変換されていくかを説明する堤先生

人類のエネルギー史を説明する堤先生と熱心に聞く生徒の皆さん

エネルギー史を詳しく説明する堤先生

スライドのグラフの説明にも熱が入ります

東京都市大学付属高等学校

仮想現実/現実世界に仮想世界を重ね合わせる

講義は前半では、複合現実感の概要、遺跡や大仏などの形状および色彩計測、計測データからのCGモデルの作成、作成したCGモデルの考古学的解析など、これまでの池内研究室での研究の大まかな内容を網羅的に説明しました。後半では、最近の研究室の複合現実感関連のプロジェクトとして大槌町役場3次元データ化プロジェクトを紹介されました。

講義する池内先生

現況の問題点もきちんと解説されます

経時的展示の解説を行う池内先生

熱心にメモをとる生徒さんの姿も

スライドを見ながら理解を深めます

熱心に説明する池内先生と生徒さん

富士見中学高等学校

血液の流れを探る

血液の流れの役割と心疾患や脳血管障害等の関連について解説しました。CTスキャンやMRIなどから得られる医用画像をもとにコンピュータシミュレーションを行い、そのシミュレーション技術が医学・医療分野でどのように利用展開されているか、体内の血液の流れを見ることが可能になってきている発展経過なども説明しました。また工学分野が現代社会にとって密接でしかもいかに大切であるかの説明もされました。

中3から高3までの161名の生徒さんが参加

工学と人体の関わりを説明される大島先生

医療分野におけるシミュレーション技術を説明する大島先生

講演後、生徒さんに囲まれる大島先生

生徒さんからの質問は尽きぬようです

生徒さんたちと和やかに談笑される大島先生

高崎市立高崎経済大学附属高等学校

車輪のしくみを見てみよう

本講義は、東京メトロ出張授業、車両工場見学に続く、3回連続講義の最終日であり、理論的な観点から鉄道車輪が曲がる仕組みを学びました。 授業では、両側の車輪が車軸により結合されていることや、車輪が踏面形状により、自動的にカーブを曲がることなどが説明され、車輪模型を用いた実験も行われました。また、鉄道車両を支える部品産業の例として、ベアリングが紹介され、JTEKTより提供いただいたカットモデルを用いて仕組みを学びました。 最後に、授業で取り上げられた技術が身の回りにあるどのようなもので使われているのかを学び、科学技術や工学が社会と密接に結びついていることを確認しました。

どのような車輪が安定に走行できるのか、みなさんで予想しています

車輪の模型を使って走行実験をしています

車輪走行の仕組みについて説明しています

高校で学習した運動方程式が、科学技術に適用されていることを紹介しています

車両を支える部品の一例としてベアリングについて紹介しています

ベアリングのカットモデルに実際に触れ、その原理を見ています

埼玉県立浦和第一女子高等学校

持続可能社会とものづくり

日本鉄鋼協会の協賛、日本鉄鋼連盟とJFE21世紀財団の協力のもと授業が行われ、持続可能な社会を目指す上での材料分野の役割や、現代の基盤材料の一つである鉄鋼の製造プロセスとリサイクルについて紹介しました。また、電子レンジを用いた製鉄実験などを行いました。さらに、持続可能社会を目指す革新的材料プロセスの例として、太陽電池用シリコンの生成についても紹介されました。

鉄と、鉄に関わる化学について説明される森田先生

みなさん熱心に耳を傾けています

けら(たたら製鉄により砂鉄からつくられた粗鋼)を手にとって観察しています

シリコンを手にとって観察しています

電子レンジを使った製鉄実験です

鉄だけでなく、様々な金属に触れ、金属の違いを体感しました

東京都立小山台高等学校

環境問題

環境問題の負の要素として、原因がわからない、国境がない、当事者がない、定義がないことを挙げ、環境問題に対する考えは対象を見る視点により異なり、その考えに正解はなく自分の考えを持つことの重要性を伝えました。自分の意見を持つために、複眼的や体系的に事象を捉えることの重要性や、実際に環境問題と資源、エネルギー事情などについて説明しました。また、二酸化炭素と温暖化との関係についても触れ、CO2を減らす方法を生徒と共に考え、電気自動車、再生可能エネルギー、コジェネレーション発電、生分解、リサイクルなど様々な考えが挙げられました。

環境問題について説明される小倉先生

スライドを使って解説しています

黒板を使って解説しています

環境問題のポイントが挙げられています

二酸化炭素について説明しています

みなさん熱心にメモを取っています

星美学園高等学校

車輪のしくみを見てみよう

車輪の模型を使用し、ハンドルのない電車がどのような原理で曲がっているかを説明しました。パワーポイント・アニメーションを利用した解説や、模型を手に取ってもらうことで、実感を持ってもらうように授業が実施されました。授業では、主に慣性、車輪の外周差等について解説されました。また、川越先生の専門の天文から宇宙空間で利用される物の技術が、一般の生活にも役立っている例の紹介もされました。

授業を始める川越先生

車輪模型の周りに集まり、走行実験をします

車輪模型の周りに集まり、走行実験をします

実験をしながら、安定して走行する車輪について考えます

熱心に解説を聞いています

車輪が1つだった場合の動き方を見ています

授業の終わりには、たくさんの質問がありました

茨城高等学校

水域生態系の保全と食料生産

水域生態系の保全に関して、湖や海などの水環境を良好な状態に保つことが健全な生態系と水産資源の確保のために重要であることを説明しました。また、霞ヶ浦を例として、水環境が悪化する原因や保全方法について紹介しました。更に、水域における食料生産として、世界でも急激に人気が高まっている魚介類の消費状況や、最新の生産技術について、映像を交えて紹介しました。

水域生態系の保全について説明される北澤先生

スライドを使って説明しています

漁業について解説しています

熱心に授業を受けています

動画を見ながら、解説しています

出張授業終了

静岡県立富士高等学校

海中プラットフォームシステム

生産技術研究所で開発されている海中ロボットや、海中ロボットの存在意義についてなど、高校物理や海の特徴を交えながら紹介しました。そして、海中ロボットのナビゲーション方法や、3次元画像マッピング、海中ロボットの海中ステーションへのドッキングなどについて、動画を交えて説明しました。最後に海中ロボットの将来展望として,海中プラットフォームシステムの構想について紹介しました。

海中ロボットについて説明される巻先生

熱心に先生の講義を聞いています

埼玉県立浦和第一女子高等学校

車両の走行メカニズム

東京地下鉄(東京メトロ)からお借りした車輪の模型を使い、車両の走行のしくみなどを説明しました。 また、ジェイテクトよりお借りした、車両産業を支える部品であるベアリング(軸受け)を実際に手に取ってもらい、ベアリングの原理や、産業構造を含めて科学技術の役割についても触れました。

車両の走行メカニズムについて説明される須田先生

熱心に先生の講義を聞いています

東京地下鉄よりお借りした車輪の模型を使って走行実験をしています

「平行2輪車」に乗りながら、最先端の乗り物について説明しています

ジェイテクトよりお借りしたベアリングを実際に触って、回り方を体験しています

講義のまとめの挨拶をされる大島先生