開催日:2024年11月18日(月)

更新日:2024.11.18

✈✈STEAM型 次世代育成ワークショップ2024 開催!✈✈

2024年度より、本所 次世代育成オフィス(ONG)と大日本印刷株式会社(DNP)は、本所の高度な教育力及び研究力を活用した教育連携事業として、新たなSTEAM型教育プログラムをスタートしました。本プログラムは、講師による講演と、参加型ワークショップでの様々な気付きを通じて、人と社会をつなぐ新しい価値を創造するために、人の多様性を理解し共感する心を育むことを重視することを目的として構成しています。この事業の一環として、2024年7月30日(火) 、8月22日(木)、9月 21日(土)の全3日間に渡り、本所およびDNPにおいて、『「人」を考える デザイン思考でユニバーサルデザインを考えてみよう!』をテーマに、STEAM型の次世代育成ワークショップを開催、関東近郊の高等学校4校から代表して18名が参加しました。

今回は、ユニバーサルデザインを身近に引き寄せてとらえることを問いの起点として、デザイン思考を用いました。問いを生み出し答えを模索する過程を重視し、ONGが開発した「探究学習デザインメソッド」を使用しながら、4つのセッションに分けて展開しました。

セッション①(本所 ホワイエで開催)では、ONGのメソッド及び教材を使用した各グループのチームビルディングからスタートしました。続くセッション②(本所 ホワイエで開催)では、本学 先端科学技術研究センターの熊谷 晋一郎 教授と、ユニバーサルデザインコーディネーターとして活動されているGRIC(グリック)代表の高橋 純也 氏を迎え、当事者講演・疑似体験を通じ、ユニバーサルデザインを自分事化するワークを行いました。セッション③(DNP本社で開催)では、個々が見つけた社会課題をユニバーサルデザインの視点から解決するアイデア創出を行いました。セッション④(DNPプラザで開催)では、これまでに考えた案を全体で共有・改善案の再検討を行い、互いに意見を出してまとめていく活動を行いました。

また、本プログラムでは、各校それぞれに、次世代の教育活動に興味を持つ本学TA(Teaching Assistant)及びDNP社員を、生徒たちの学習に伴走するメンターとして配置、生徒たちの学びに新たな視点を提供し、議論や活動に深みを加えました。生徒からは、「自分たちで社会課題を見つけてアイデアを形にする経験が初めてであり、とても貴重な時間で楽しかった」「ユニバーサルデザインの考え方、社会問題とその解決方法、身近なこととの関連性、アイデアの出し方や考え方など、多くのことを学ぶことができた。」との声が寄せられ、この経験を次に生かしていきたいと話し合っていました。

ONGでは、今後もDNPと教育分野に関わる企業参画の意義を高め、ともにSTEAM型教育を推進していく持続可能で効果的な設計をめざし、初等中等教育学校への展開を見据えたプログラムの開発を継続していく予定です。

更新日:2024.11.18

開催日:2024年8月6日(火)

研究室:長谷川研究室、檜垣研究室

講師:長谷川 洋介 教授、檜垣 万里子 准教授

参加者:1・2年生 22名

長谷川研究室では研究の基礎となる「流体力学」について、その複雑さと応用例について説明がありました。

実験室訪問や空気の流れの可視化実験からは工学の研究活動を鮮明に想像することができました。

檜垣研究室では先生からプロダクトデザインの考え方・実装例や、専門性と社会を橋渡しするための取り組みやデザインの説明がありました。

今回見学した研究室は、一つは基盤的な工学で、もう一つは芸術も含みうる、デザインに関する工学であり、内容は多様性に富むものでした。

更新日:2024.11.18

開催日:2024年8月1日(木)

研究室:小倉研究室、佐藤(洋)研究室

講師:小倉 賢 教授、佐藤 洋一 教授

参加者:1・2年生 20名

小倉研究室では、まずゼオライトのユニットの模型を作製し、そのユニットを用いて作られるゼオライトとその応用方法の説明を聞きました。

その後、研究室で行っている研究テーマの紹介後、実験設備の見学をし、高校生活では分からない具体的な実験について知ることができました。

佐藤研究室では、コンピュータによる画像処理の基礎とその実用例、人間の行動解析に重要な一人称視点映像処理の研究についてスライドで解説が行われました。

各研究室では教授に対する質疑応答の時間が設けられ、技術を実社会へ応用する際にかかるコストなどについての質問があり、生徒たちの興味を強く引いていました。

更新日:2024.11.08

実施日:7月31日(水)

実施校名:本郷中学校

講師:古島 剛 准教授

参加者:中学1・2年生 50名

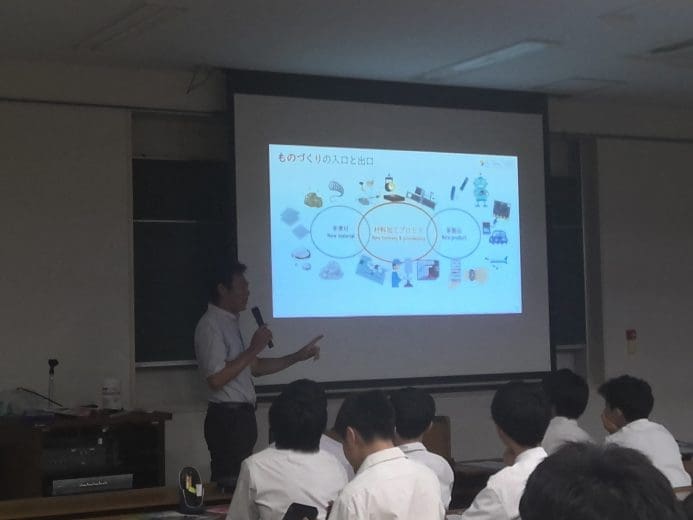

“材料の変形(科学の面)”と“ものづくり(工学の面)”を繋げるという視点で、授業が行われました。

また、中学校や高等学校での教科の知識が、大学での学びを通して、どのように“ものづくり“へと橋渡しされているのかも具体例を挙げながら説明されました。

具体例を通して、“ものづくり”の価値について知ることができたようです。そして、社会に役立てるという観点から見た研究の位置づけについて学びました。

更新日:2024.11.07

実施日:2024年7月31日(水)

実施校名:宮崎県立宮崎大宮高等学校 台湾・高雄高級中学

講師名:大島まり先生 教授

参加者・参加人数:高校2・3年生 43名

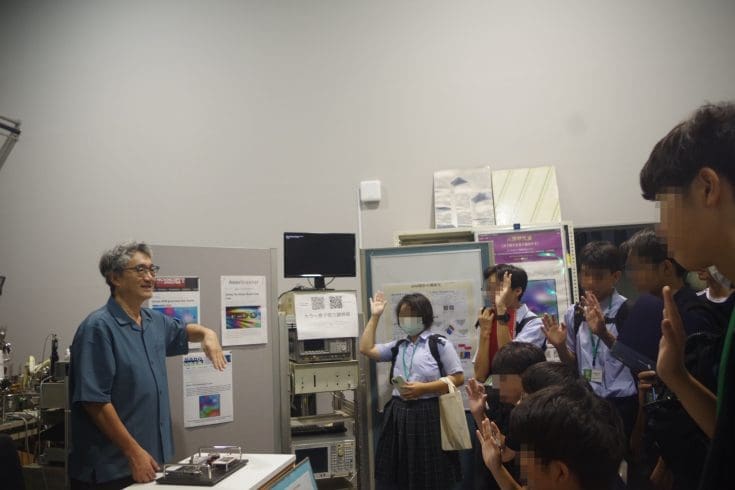

宮崎県立宮崎大宮高等学校とその姉妹校である台湾の高雄高級中学の生徒たちが生産技術研究所を訪れ、大島教授の英語による講義を受けました。

教授の学生時代のエピソードから始まり、血流シミュレーションに関する最新の研究動向についての解説がありました。また、グループディスカッションや質疑応答も行われ、生徒たちからの積極的な質問に先生が丁寧に応えていました。

更新日:2024.11.07

開催日:2024年7月25日(木)

実施校:東京都立科学技術高等学校

研究室:川勝研究室、腰原研究室、吉江研究室、中野研究室、巻研究室、菊本研究室

講師:川勝英樹教授、腰原幹雄教授、吉江尚子教授、相原技術専門員、巻准教授、林助教

参加者:1年生80名、教員4名

川勝研究室:原子間力顕微鏡(AFM)を用いたナノからマイクロ領域における力の計測に関する研究紹介から、生殖補助医療への応用についての説明が行われました。

腰原研究室:「建築学とはなにか?」という基本的な問いから始まり、研究領域の木質構造学や多様な加工技術についてサンプルを見ながら説明を受けました。

吉江研究室:高分子(プラスチック・ゴム・木材などを構成する比較的分子量の高い分子)の研究を行っている吉江研究室では、自己修復性ゴムの説明を受けました。

中野研究室:ドライビングシミュレータの概要の説明を受けた後、首都高速都心環状線を運転するシミュレータを体験しました。

巻研究室:水深8メートルの実験用水槽設備にて、人が潜れない深海において資源や地質探査を行う最新の完全自律型海中探索ロボットを見学しました。

菊本研究室:研究室で取り組まれている都市の風が及ぼす影響や、またその風を軽減する方法の説明を受けました。その後、実験で扱う風洞に入って風速10m/sほどの風を体験しました。

熱心にメモをとり適時質問することで研究内容や研究背景を理解しようとする姿が見られました。異なる分野の研究室を見学することで、それぞれの分野に特有の研究内容やアプローチ方法に触れることができました。

« Previous

Next »