更新日:2025.09.08

実施日:2025年6月12日(火)

実施校:石川県立小松高等学校

研究室:大島研究室、古川研究室

講師:大島まり 教授、古川 亮 准教授

参加者:1年生11名

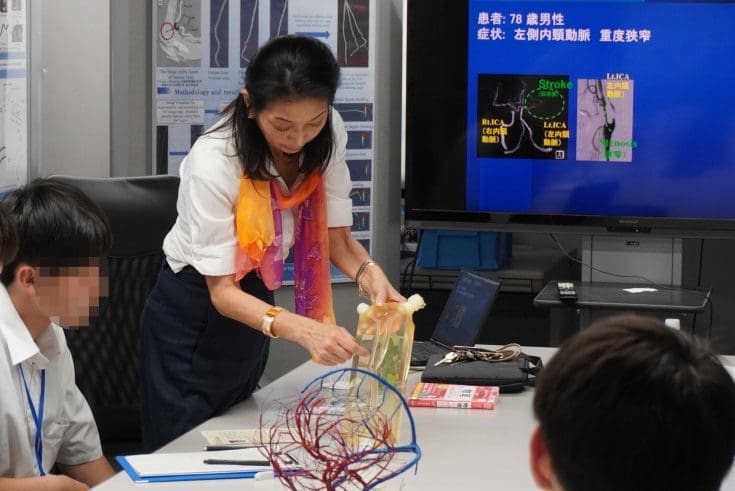

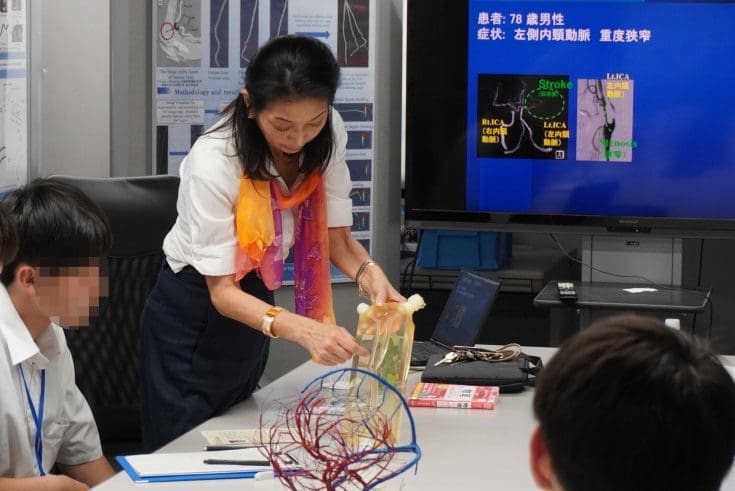

大島研究室では「血流の流れを探る」という題目で,スライドと血管の模型を利用しながら,血流のシミュレーションについて説明がありました。

脳卒中に代表される循環器系疾患と呼ばれる疾患に対して,血管のモデルをMRIやCTを用いて作成し,流体シミュレーションで血流を予測するという内容でした。

実際の循環器系疾患の患者の血管の写真を見たり,血管に関するクイズを交えながら説明されました。

古川研究室で研究を行っているソフトマター物理学について説明がありました。

ソフトマターにはどんな物質があるのか,どのような理論がこれまでに考案されてきたかを,実験を交えながら説明しました。

スライムやコーンスターチを用いて,液体と固体の中間の性質を示すソフトマターの挙動を生徒達が実体験しました。

また,最近の研究成果として,大腸菌の懸濁液が示す不思議な性質について紹介がありました。

開催日:2025年10月11日(土)

更新日:2025.09.04

女子中高生の皆さん 最先端の工学研究に触れてみよう!

~工学って、なんだろう?~ 🤖 🏢

⚙ 🧪

⚙ 🧪

]

]

工学は、環境や生体など私たちのくらしに深く関わる分野です。

次世代の人材育成を目的に活動を進めている東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス(ONG)では、

今年も女子中高生向けのオンラインイベントを実施いたします。

最先端の工学を研究している東京大学生産技術研究所の女性研究者や、以前に研究所に在籍していたOG、

現役大学院生が、理系を選んだきっかけや工学研究の魅力などをお話します。

理系・工学に関心のある女子中高生のみなさん、ふるってご参加ください。

*同イベントは、公益財団法人 山田進太郎D&I財団が実施する「Girls Meet STEM」プログラムに参画しています。

【日時】2025年10月11日(土)15:00-17:00

【形式】オンライン(zoomを利用)

【対象】女子中高生と保護者及び中学・高校の教員(参加費無料)

【詳細・申し込み方法】

① 女子中高生と保護者の方はGirls Meet STEMのページからご応募ください。

https://www.shinfdn.org/gms/tour/U1RYQa5e (応募締切 10/6(月)23:59)

② 教員の方は以下、教員専用のフォームよりご応募ください。

https://forms.gle/V9VgKWYCJ2MnD8dD7

【協力】公益財団法人 山田進太郎D&I財団

【お問い合わせ先】東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス ong@iis.u-tokyo.ac.jp

‐プログラム(予定)‐

15:00‐15:10 はじめに

東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門 / 次世代育成オフィス

准教授 川越 至桜

15:10‐15:35 『数学を知り数学で考える』

東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 特任講師 伊藤 真利子

15:35‐16:00 『私の「選択」基準』

文部科学省研究振興局 係員 中澤 紀香

16:00‐16:10 休憩

16:10‐16:35 『理系のその先にあった、未来をつくる研究』

東京大学工学系研究科 応用化学専攻 藤岡 洋研究室 博士課程2年 内藤 愛子

16:35‐16:55 全体質疑

16:55‐17:00 おわりに

東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門/ 次世代育成オフィス 室長

教授 大島まり

更新日:2025.08.28

実施日:2025年6月20日(金)

実施校名:富山県立高岡高等学校

講師名:川越 至桜 准教授

参加者・参加人数:高校1~3年および保護者 計270名

「星の終わりの姿から未来をソウゾウしよう」というテーマで授業が実施されました。

前半は、超新星爆発とわたしたち人間を構成する組成のつながりに関するお話を、化学の周期表や、古 文作品など生徒たちの既習の教科学習と結びつけて説明がありました。

後半は、社会で求められる能力や人材、STEAM の手段を用いて社会をデザインするという視点をもって ほしいという力強いメッセージが込められた内容でした。

積極的にメモをとる生徒さんが多数見られ、受講後の質疑応答では、様々な質問が後を絶たず大変盛り上がりました。

更新日:2025.08.25

実施日:2025年6月4日(水)

実施校名:大阪府立大東市立南郷中学校

講師名:沼田 宗純 准教授

参加者・参加人数:中学3年生 20名

講義は、まず大東市についての概要を確認したのち、一般的なお話、ハザードとは何か、および災害対応とは何かなどが説明されました。中学範囲で学習するような地震のしくみから、自治体の実対応といった、他では学べないことまで、様々なことを学習しました。

講義中、生徒さんたちは熱心にメモを取りながら耳を傾け、授業内容に加え、先生が防災に関心をもったきっかけについてなど、意欲的な質問が寄せられました。将来、防災の研究に携わりたい生徒の姿も見られ、関心の高さがうかがえました。

開催日:2025年11月1日(土)

~

2025年11月23日(日)

更新日:2025.06.12

JAL×東大生研 飛行機ワークショップ2025 ~空のサステナビリティを考えよう!!~

東大生研 次世代育成オフィスは、JALと共同で飛行機ワークショップ2025を開催します!

10周年を迎える本イベントでは、”空のサステナビリティを考えよう!!”をテーマに、講義、実機見学、グループワークを行います。

1. 開催日時

【中学生クラス】

≪1日目≫ 2025年11月1日(土) 12:30~16:30

≪2日目≫ 2025年11月2日(日) 9:30~12:30

【高校生クラス】

≪1日目≫ 2025年11月22日(土) 12:30~16:30

≪2日目≫ 2025年11月23日(日) 9:30~12:30

2. 開催場所

≪1日目≫ JAL航空機整備センター(東京都大田区羽田空港)

≪2日目≫ 東京大学生産技術研究所 駒場IIリサーチキャンパス(東京都目黒区駒場)

※当日の集合場所などは参加予定の方に後日ご連絡します。

3. 内容(予定)

≪1日目≫ JAL航空機整備センターにて講義と実機見学

≪2日目≫ 東京大学生産技術研究所にて特別講義とグループワーク

4. 参加費

無料 (※参加要件を満たした方がご参加いただけます。)

5. 対象および募集人員

【中学生クラス】 中学1年生~中学3年生の方 32名

【高校生クラス】 高校1年生~高校3年生の方 32名

(高等専門学校1年生~3年生を含む)

6. 応募方法

日本航空ホームページの応募フォームからご応募ください。

http://www.jal.com/ja/csr/workshop/

【入力項目】

■氏名(ふりがな)/性別/お住まいの都道府県/学校名/学年/電話番号/メールアドレス

■作文「飛行機ワークショップに参加したい理由と「空のサステナビリティ」についてあなたのアイデアをきかせてください」

※100字から400字

〔参加要件〕以下のすべての要件をご承諾いただける方

①1日目、2日目、どちらも参加可能な方(1日目のみ、2日目のみの参加は不可)

②参加同意書への同意と書面の提出をいただける方

(同意内容:動画・静止画の撮影と利用、秘密保持、個人情報の取り扱い)

※②については、参加申し込み後にご案内します。

7. 応募期間

2025年7月1日(火)10:00 から 9月7日(日) 23:59まで

※応募はすべて日本航空ホームページの応募フォームからお願いします。

8. 参加者の決定について

選考の結果は、中学生クラス、高校生クラスともに9月中旬以降にお申し込み時にご記入いただいたメールアドレス宛にお知らせいたします。

また、メールにて参加同意書の様式をお送りしますので、

保護者の方の記入・押印の上、郵送にて提出をお願いします。

参加同意書の提出をいただいた方に、当日の集合場所などをご連絡します。

9. 個人情報について

ご応募いただいた方の個人情報は、今回のイベント以外の用途に使用しません。

また、個人情報保護のため責任をもって管理いたします。

10. お問い合わせ先

飛行機ワークショップ2025事務局

jal-ong-ws@iis.u-tokyo.ac.jp

11. 注意事項

○このワークショップは2日間連続のプログラムです。どちらか片方のみの参加はご遠慮ください。

○当日は、ご本人確認をさせていただく場合があります。

○参加者以外の方の待機場所はご用意しておりません。また、参加者以外の見学もご遠慮願います。

○イベント中に発生した怪我などについては、責任を負いかねます。

○天災などにより、やむを得ず中止する場合があります。その場合の交通費などについては負担いたしかねます。

○当日はメディアの取材班が同行する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

開催日:2025年7月25日(金)

更新日:2025.05.08

次世代育成オフィス(ONG)と東京メトロは共同で、中学生・高校生を対象に、「鉄道ワークショップ2025」を開催します。

毎年大好評のコラボ企画ですが、第11弾となる今回のテーマは、「都市を支える鉄道ネットワーク」!

鉄道ダイヤの作成実習及び東京メトロ施設内の見学をはじめ、東京大学生産技術研究所の本間裕大准教授を講師として、都市と社会をつなぐ「鉄道の仕組み」に関する講義及びディスカッションを行うほか、参加者同士の親睦を深める交流会を実施します。

是非ご参加ください。

イベント詳細

1 開催日時

【中学生クラス・高校生クラス】

2025年7月25日(金) 9時00分~17時00分

2 開催場所

【中学生クラス】

午前(集合):東京メトロ 総合研修訓練センター(東京都江東区新木場4-4-15)

午後(解散):東大生研 駒場Ⅱリサーチキャンパス(東京都目黒区駒場4-6-1)

【高校生クラス】

午前(集合):東大生研 駒場Ⅱリサーチキャンパス(東京都目黒区駒場4-6-1)

午後(解散):東京メトロ 総合研修訓練センター(東京都江東区新木場4-4-15)

3 内容(予定)

【中学生クラス】

<オリエンテーション>自己紹介/会社概要

<講義>鉄道ダイヤの概要及び作成実習

<見学>総合研修訓練センター(模擬駅及び運転実習線等)の見学

<昼食>総合研修訓練センター ※当日は同センターの食堂がご利用できます。

<移動>総合研修訓練センターから東大生研 駒場Ⅱリサーチキャンパスまで貸切バスにて移動

<講義>東大生研の概要、「都市と社会をつなぐ鉄道の仕組み」に関する講義及びディスカッション

<修了式&交流会>

【高校生クラス】

<オリエンテーション>自己紹介/東大生研の概要

<講義>「都市と社会をつなぐ鉄道の仕組み」に関する講義及びディスカッション

<移動>東大生研 駒場Ⅱリサーチキャンパスから総合研修訓練センターまで貸切バスにて移動

<昼食>総合研修訓練センター ※当日は同センターの食堂がご利用できます。

<講義>会社概要/鉄道ダイヤの概要及び作成実習

<見学>総合研修訓練センター(模擬駅及び運転実習線等)の見学

<修了式&交流会>

4 参加費

無料(※会場までの往復交通費及び昼食の費用は参加者負担となります。)

5 対象及び募集人員

【中学生クラス】中学1年生~中学3年生の方 30名

【高校生クラス】高校1年生~高校3年生の方 30名(高等専門学校1年生~3年生を含む)

6 応募方法

以下の項目について、専用応募フォームからご応募ください。

【記載項目】

氏名(フリガナ)/生年月日/学校名/学年/性別/住所/電話番号/課題作文

課題作文テーマ:『これからの都市において、鉄道はどんな役割を果たしていくでしょうか?』

※200字から400字でご自由にご記入ください。(応募フォーム入力前に準備いただくとスムーズです。)

7 応募締切

2025年6月8日(日)23時59分まで

8 応募先

【応募フォーム】 https://forms.gle/zSRq2cpwgNkZfLRLA

9 参加者の決定について

ご参加いただく方には、6月下旬までに参加証を発送いたします。

※定員を上回る応募があった場合は、作文による選考を実施し、選考結果をご応募いただいた方全員にご連絡いたします。また、重複してご応募された場合には、無効とさせていただきます。

10 個人情報について

ご応募いただいた方の個人情報は、今回のイベント以外の用途に使用いたしません。

東京メトロでは、個人情報の取扱いについて東京メトロ個人情報保護方針

( https://www.tokyometro.jp/privacy/index.html )に従います。

東京大学では、個人情報の取扱について東京大学の個人情報等に関する取扱規則

( https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/disclosures/public04_05.html )に従います。

11 お問い合わせ先

鉄道ワークショップ2025 運営事務局 ong@iis.u-tokyo.ac.jp

12 注意事項

○当日は、参加証の確認のほか、ご本人確認をさせていただく場合があります。

○参加者以外の方が見学することはできません。また、待合場所の用意もありません。

○イベント中に発生した怪我等については、責任を負いかねます。

○当日は事前の告知なく報道関係の取材及び写真撮影が入ることがありますが、本イベントの参加をもって同意とみなすことをご了承のうえご応募いただきますようお願いいたします。

Next »

]

]