更新日:2023.12.20

開催日:2023年12月19日(火)

実施校:昭和女子大学附属昭和中学高等学校

講師:桑野 玲子 教授

参加者:高校1年生30名、中学3年生27名

協力:地盤工学会関東支部

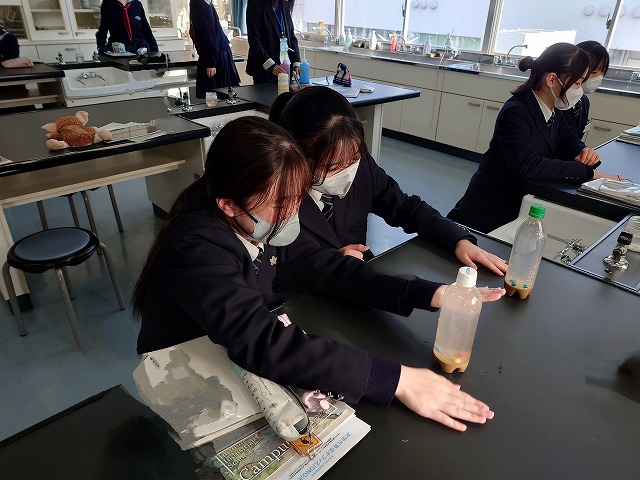

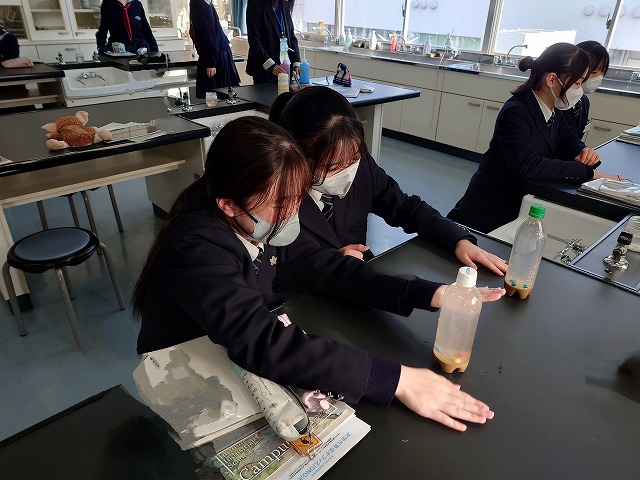

昭和女子大学附属昭和中学高等学校で、桑野玲子先生による地盤工学に関する授業が行われました。

まず工学とはどのような学問なのか、女性が工学を学ぶことの大切さについての説明がありました。次に、地盤についての解説があり、実験や映像を交えながら、「普段安定している土の斜面が、雨が降ると崩れやすくなるのはなぜ?」について考えました。後半は土性による水を含んだ時の状態の違いについての実験と、液状化を再現する模型作りを体験しました。防災の観点からも重要な、水が地盤に与える影響を体験的に学ぶことができた貴重な時間となりました。

受講後には、「講義で伺った内容が実験でより深く知れた。仕組みを理解した状態で実験ができた。」「地盤工学をよく知らなかったが、どういう分野か知ることができよかった。」「地盤工学をはじめ、工学全般への関心が高まった。」といった感想が聞かれました。

更新日:2023.12.19

開催日:2023年12月18日(月)

実施校:富山県立高岡高等学校

講師:川越 至桜 准教授

参加者:高校1年生231名

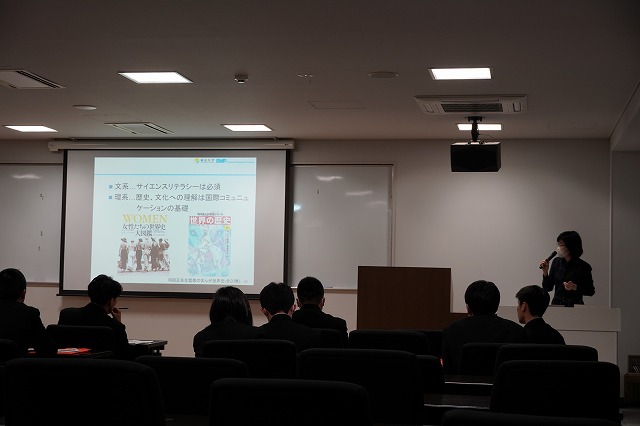

川越先生が行っている超新星爆発やニュートリノに関する研究を例として、これからの科学技術の研究においては理系や文系の枠組みを超えたSTEAMの考え方や、情報を取捨選択して組み合わせ、新しいものをつくることが必要とされることを説明しました。

高校で行われる探究活動は、社会で求められる知的能力・社会的能力を育むために有効であるとした上で、教科を組み合わせ、探究活動で理解を深めるというサイクルの紹介があり、生徒が探究活動の進める上で参考となる授業となりました。

昔の文献から超新星爆発のメカニズムの研究が大きく進展したことや、探究活動の流れを旅行に例えた説明は興味深くわかりやすいものであり、生徒たちは熱心に話を聞いていました。授業後の感想の中には、「探究活動の意義や進め方の理解が深まった」というものや、「実際に○○を研究してみたい」といったものもあり、探究活動の動機付けとなる良い機会となりました。

更新日:2023.12.15

開催日:2023年12月14日(木)

実施校:香川県立観音寺第一高等学校

講師:戸矢 理衣奈 准教授

参加者:中学1年生15名

「文理融合」に関する授業が行われました。はじめに、東京大学や生研の取り組みについての紹介がありました。工学系の分野でも、研究は多岐にわたること、法学や経済学の分野でも「理系」の知識が必要となっていることについて学びました。

次に先生自身の経験などもふまえ、「俯瞰」することの重要性について学びました。学問の垣根を越えて学ぶことだけでなく、国境を越えて学ぶことの重要性についても考えることができました。

ダイナミックに変化する社会の中で、一つの分野で完結する事象はありません。だからこそ、自分の専門とする分野に軸を持ちつつ、幅広く学び続けることが重要なのだということに、生徒は気づけたと思います。最後の質疑応答では質問をする生徒が何人もいて、彼・彼女たちにとって有意義な時間になっていたと感じました。

更新日:2023.12.11

開催日:2023年12月9日(土)

実施校:埼玉県立浦和第一女子高等学校

講師:八木 俊介 准教授

参加者:高校1年生28名

「無限の可能性を秘めた蓄電池」というタイトルで、電池開発の歴史と電池開発といった教養知識からノーベル化学賞を含む最先端の研究の説明まで、幅広い内容でご講義がありました。

初めに、家庭用コンセントやiPhoneなど身近な電気製品を題材として、電池に関する基礎知識をクイズ形式で確認しました。次にガルバーニに始まり、ボルタ電池・ダニエル電池・鉛蓄電池といった電池開発の歴史についての説明がありました。

その後、リチウムイオン電池の原理と開発の背景,2019年にノーベル化学賞を受賞した3名の科学者がリチウムイオン電池の開発にどのように関わっているのかを解説した後、電気自動車開発の歴史と最新研究の紹介、リチウムイオン電池研究の今後の可能性についての説明がありました。講義の後には、銅板・亜鉛板と生徒自身を使った手繋ぎ電池実験を行い、生徒の理解を深めました。

生徒は皆、意欲的に講義に参加していました。電池に関しては高校2年生の化学基礎・物理基礎で習う知識が多かったため、基礎知識の少ない中での講義でしたが、身近なものに例えてたり、分かり易くかみ砕いて説明していただきました。生徒も一生懸命に理解しようとしている姿が目立ちました。持参した蓄電池のサンプルを、生徒は興味深く観察し,講義後の質疑応答では生徒から多数質問があがりました。今回の講義を通して電池に関する興味・関心が高まったとともに、今後の理科授業に対する学習意欲の向上に繋がりました。

更新日:2023.12.07

開催日:2023年12月6日(水)

実施校:八千代松陰高等学校

講師:羽田野 直道 教授

参加者:高校2年生23名

つながりの科学と題した羽田野教授による出張授業が行われました。

大学で何をするのか、という問いかけがあり、生徒一人ひとりに尋ねながら、大学とはどういうところであるのかの話がありました。

人と人とのつながりについて考えるために、「ザッカリーの空手クラブ」の例を扱い、ある集団における人同士のつながりについて説明がなされました。その後、アメリカの空港ネットワークの例をあげて「ハブ」の役割について説明されました。そこから、授業はランダムネットワークと優先的連結則の話題に進み、自己相似性やコミュニティー検出の説明がなされました。

初めて聞く用語がたくさん登場しましたが、集団における人間関係がどうなっているか、どのような年収の人でも自分より金持ちが存在する一方で同時に自分よりも貧乏な人もいると思ってしまうこと、という日常的なことをグラフや表、数式で表現できることを知ることができました。

生徒たちは終始集中して授業に臨んでいました。自分たちの日常生活の中にも物理が存在していることに驚き、式やグラフで表現できるとは夢にも思っていなかったことが、それらで表現し説明することができるということに驚いたようです。また、大学とはどういうところなのかということを、大学教授に問われ、考え、そのうえで教えてもらえたことは生徒たちにとって貴重な体験となりました。

更新日:2023.11.11

開催日:2023年11月10日(金)

実施校:岡山県立岡山操山中学校

講師:酒井 雄也 准教授

参加者:中学3年生26名

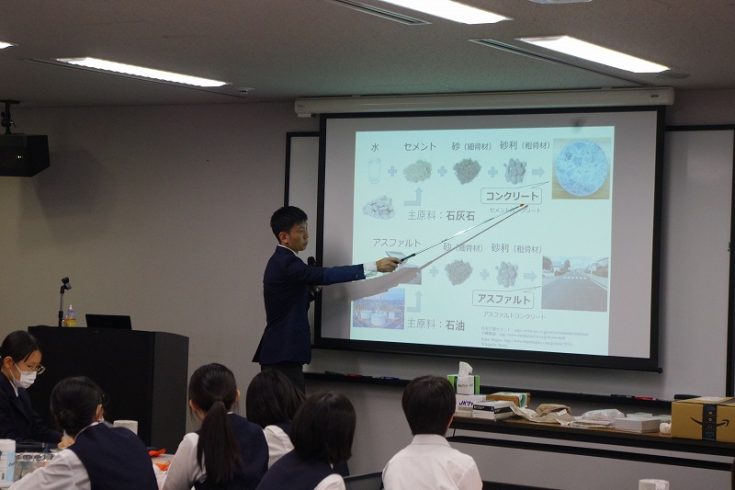

酒井准教授より、コンクリートに関する授業が行われました。

はじめに、コンクリートを構成する材料や製造工程等の講義があり、次にグループに分かれて実際にコンクリート・モルタル・セメントペーストを作製する演習が行われました。

後半には、現在コンクリートが抱えている環境問題の説明があり、酒井先生ご自身の研究内容である持続可能なコンクリート開発について、実物や製造デモンストレーションを通して紹介されました。

生徒は説明を終始、一生懸命に聞いていて、内容に関して時々驚きの声が上がっていました。コンクリート等の作製の演習に積極的に取り組んでいて、コンクリートの性質を肌で感じ、より身近に感じられるようになりました。

授業後半には、先生の最新研究である持続可能なコンクリートの実物を手に取って、手触りや香りを感じ、興味深そうに観察していました。

質疑応答では、持続可能なコンクリートが水に濡れたら強度は変わるのか、再利用は可能なのかなどといった質問がなされ、コンクリートや環境問題について深く考える時間になりました。

« Previous

Next »